重返鲤鱼洲

杨洵魂牵梦绕鲤鱼洲

鲤鱼洲是块上世纪六十年代刚从鄱阳湖滩围垦出来、以种植水稻为主的低洼沼泽地。江西鲤鱼洲三面环水,地貌似一条鲤鱼:鱼头和背鳍在鄱阳湖畔的军山湖里,腹鳍依赣江,鱼尾连着南昌,又因盛产鲤鱼而得名。

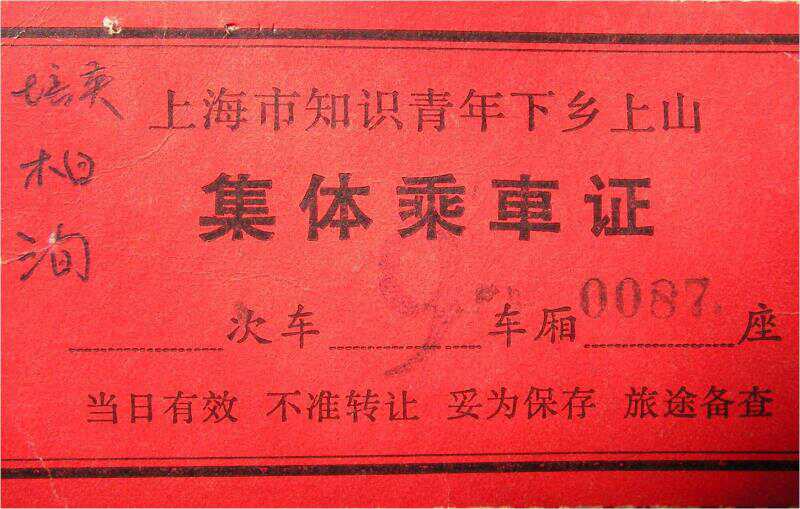

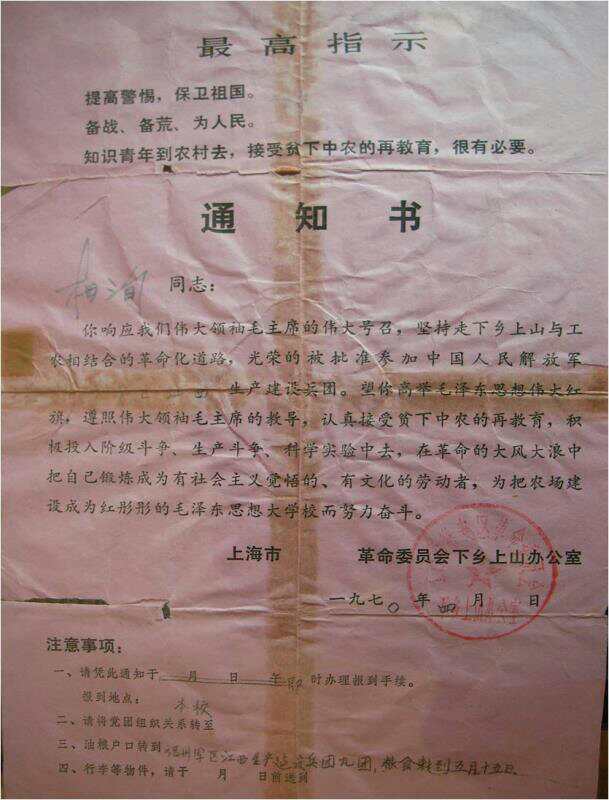

1970年4月19日,上海静安、黄浦两区约三千余名69届知青,赴福州军区江西生产建设兵团九团上山下乡。九团地址就在离南昌市约50公里的鲤鱼洲。1969年,北京大学在鲤鱼洲办起北大江西分校,清华大学在鲤鱼洲办起实验农场。1971年8月,因鲤鱼洲是血吸虫病高发疫区,很多教师患上血吸虫病,于是,北大江西分校、清华试验农场撤销,教师返京,土地交给九团知青耕种。

进入新世纪以来,鲤鱼洲迎来了一批又一批上海、南昌知青,以及清华、北大教师甚至他们子女对它的频频光顾和思念。上海知青晨光建了个网站,起名“鲤鱼洲情怀”。于是便集结了许多洲友们用大量的文字、照片、视频来倾诉对那一片土地的情怀。每次知青聚会,我也会为这情怀留下些文字。

鲤鱼洲,我想你

几十年来,你一直缠绕在我的睡梦里

在梦里,我沉醉在稻浪白云里

在梦里,我匍匐田野,吮吸泥土的滋味

在梦里,我扛着犁,尾随大牯釐

在梦里,我投身防洪,浸泡在茫茫的鄱阳湖水里

在梦里,我被装进土箕,填埋在高高的大堤里

在梦里,我无奈地望着,一条又一条飞跃龙门的鲤鱼

在梦里,我迷失在沉沉的暮霭里

在梦里,我只能抱着苦楝树,暗暗地唏嘘

在梦里,我抓住自己的头发,双脚跺地,祈望也要离开你

然而,却一次又一次被拽回到你的怀里

在你的怀里,我仿佛淹没在水里,燃烧在火里

我痴呓,我哭泣,我哀怨自己

我自暴,我自弃,我放浪自己

这一生,我似乎什么都可以忘记

就是永远,永远地忘不了你

鲤鱼洲,我想你

却不知是否还要再走近你

我不知道,我想你,是因为我

爱你?怨你?还是恨你!

——2013年知青聚会

十六少年郎 懵懂谋稻粮 鲤鱼陷囹圄 青春独彷徨

四·一九离乡 梦醒泪成行 忐忑聚白首 一壁暮残阳

——2014年知青聚会

我在知青中是很不幸的。我的曾祖父是扬州盐官,外曾祖父是盐商。官商后代的祖父宣统元年毕业于江南高等学堂,抗战时拒绝为日本人效劳,在家赋闲八年,解放后因病辞去了工作,文革中被说成是不愿为新社会出力。父亲是解放前的大学生,他于新中国成立后去北京开会,接受了周扬、夏衍、陆定一等领导人的接见和握手,文革中被认为是反动学术权威。我的外公是高邮训诂学大家王念孙王引之的后人,地主成分,解放前夕乘太平轮赴台湾时在吴淞口外遇难。舅舅定居在台湾。所有这些,在文革中都是罪名,便注定了我不会有参军、读书、上调的机会。我的姐姐在安徽插队,每次贫下中农推荐上调,都因政审通不过而不能如愿。如果没有知青大返城和中国的改革开放,我今天就是一个鲤鱼洲人。1979年,我终于可以随鱼贯式知青大返城回上海时,几乎是鲤鱼洲知青中的最后一批了。离开鲤鱼洲的那天,我坐在班车的最后一排,不时回头环顾,鲤鱼洲大地和赣江在车尾的尘嚣中渐渐模糊消失,连着我整整九年的知青岁月。让我再看你一眼吧!我想,这辈子我是不会再回来了。

重新踏上高高的大堤

然而,2016年,我还是重返了一次鲤鱼洲。

车是从新联进洲的,那里是鲤鱼的背鳍。车开上了鲤鱼洲大堤便开始颠簸,仿佛车子的动力转移给了鲤鱼的尾鳍。高高的大堤是我们鲤鱼洲知青挑泥垒起的,每年冬天都挑泥加固。我们带上被子,住在草棚里,每天起早摸黑,冰天雪地,风餐露宿,从鄱阳湖龟裂的湖底取土,一根扁担,两只土箕,一根草绳扎着棉袄,气喘吁吁,往返大堤上下,给它加高加宽。大堤是鲤鱼洲人的生命线,每年夏天汛期要抵挡波涛汹涌的鄱阳湖洪水。

尽管年年挑堤,然而,鲤鱼洲大堤还是年年被洪水侵袭。1973年夏天,鲤鱼洲遭受了可能是建洲至今都未遇的特大洪水。连日的倾盆大雨,使堤内早中稻全部被淹,堤外水位远超警戒线,站在堤内田里,能看到堤外船上的白帆从头上驶过。所有排灌站都被迫停止了排水。大堤险情频频告急。团部下令,各连队组织抗洪抢险突击队。我便成为了一名突击队员。前后一个多月,整个鲤鱼洲如临大敌。对我们抢险突击队员来说,更是经受了一生中最严峻的生死考验。一天半夜,电闪雷鸣,惊涛扑岸,一二百斤重的护堤红山石整片整片地被巨浪吞噬,湘子口排灌站大堤被汹涌的洪水冲出一个很大的洞,大堤存毁,危在旦夕。抗洪指挥部调来几艘装满石料的大铁船填进大洞,堵挡洪水。此外,小的险情更是处处频现。在我们22连抢险堤段,排长命令我们手挽手下水,用身体阻挡浪涛,防止更多的红山石被大浪卷走。一边由抢险队员抬着装满鹅卵石的草包,填埋红山石卷走后留下的洞坑。头上倾盆大雨,脚下波涛汹涌,我们十来个人就像一串螃蟹,被掀起来又抛下去。此刻,我才真正体会到,什么叫洪水猛兽,什么叫黑云压城。排长大声喊道,大家一定要紧紧挽住,绝不能放松,一散开就找不到人了,战斗结束我请你们大家喝白酒。寻着声音望去,我们发现排长怎么穿着雪白的短裤?一个闪电,大家才看清原来排长什么都没穿。大家惊叫起来。排长说,我的短裤松紧带被水冲断了,反正是夜里,抢险突击队都是男人,怕什么!有队员调侃说,你老婆做短裤的水平实在太差了,我们穿的上海平角裤质量就是好。这么一说,大家纷纷地用手去摸自己的短裤,看是否还在自己的身上。折腾了一夜,天渐渐亮了,狂风暴雨也收敛了。收工后,排长让我们每人灌下白酒,一个个死睡过去。

等我们一觉醒来,听到一个耸人听闻的消息,鲤鱼洲要分洪了。什么叫分洪?从来没听说过。原来是要把大堤炸开放水,淹掉鲤鱼洲,确保南昌和周边城镇的安全。次日,所有卡车拖拉机开动,把堤内财物全部运到堤上。于是,我们便开始天天吃上了猪肉。因为猪被运上大堤后没地方养,与其被水冲走,不如趁早吃掉。当然,后来很长的一段时间里,我们就只能天天吃冬瓜皮和海带汤了。大概是老天开眼,可怜我们,洪水居然在分洪前夕退却,鲤鱼洲保住了。但是,因早中稻大面积被淹,晚稻又耽误了插秧的时间,粮食大幅减产。我们的生活也就更加的艰苦了。

由于1973年夏天的特大洪水对大堤损毁严重,所以这年冬天挑堤任务也就格外的繁重了。就像匈奴不灭,长城就得年年加固。

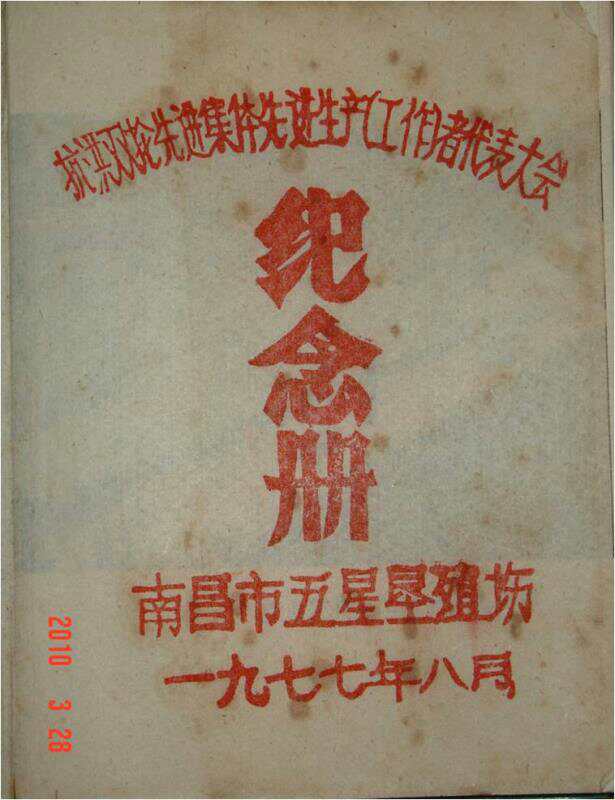

我连被分配在16连附近挑堤。一天早上,天刚蒙蒙亮,哨声四起。我迷迷糊糊走到堤外的水塘边,敲开冰面,洗脸刷牙后感觉今天特别冷。心想,赶快多装点土多挑几担就会暖和了。但是,几圈跑下来,用尽了洪荒之力,反而更冷,并且四肢无力打颤,再也走不动。赤脚医生替我量了体温后说,40度,可能是打摆子,去医院吧。之前从没听说过冬天会打摆子,怎么会轮上我呢?堤上人力紧张,我只能一个人昏昏沉沉地去团部的医院,一路上只听见上下牙齿嘎嘎颤抖的碰撞声。住院三天,我第一次尝到了人生在孤独悲凉中一会发冷一会发热难过得死去活来的经历。我终于能吃下饭了,便觉得一切都好了。我想起工地上广播里受表扬的好人好事。心想,我早点上挑堤的工地去,广播里也会表扬我了。出院一天没休息,回到工地就积极地挑土,结果也没人表扬我。倒是正逢团里的宣传干事来为各连的团支部拍团员集体照,我算有幸没有漏掉,留下了鲤鱼洲唯一一张挑堤中的照片。

载我重返鲤鱼洲的汽车继续在大堤上颠簸。已年过六旬的我,望着堤内碧绿的早稻秧苗随风起伏。堤外,大水已退去,湖底长满绿草,也是微微起伏的牧场。散落的牛羊与它们身边的牧童一样悠然自得。几艘木船搁在草地上。远处有零星小屋,屋外飘扬着彩色的衣服。地势再低些的是沙场,好像是拖拉机改装的卡车冒着黑烟来回喘息地拖沙子。两条清晰的车辙在鄱阳湖底的草原上伸向远方。据说,是三峡建了水库之后,长江水被拦在上游,中游江面低于鄱阳湖水面,水往低处流,流入长江,于是,原本处于枯水期的鄱阳湖,就露出更多的湖底,大堤也开始颓圮了。车的颠簸也随之加剧了。突然,前方堤内的斜坡上有夺目的花圈闪现,虽然清明已过三周,坟前的花色依然鲜艳。渐渐的,冢堆多起来,一片又一片。好像已故的人们生前就说好了要永远的在一起似的。我的眼睛有些湿润,为鲤鱼洲拓荒的先人们像3D电影里的人物一样浮现。他们年轻时来自四面八方,最终用身躯永远地留在这片他们开拓的土地上。

北大分校旧址忆往事

我首先来到位于鲤鱼洲南部的北大江西分校,这座我心中的神圣殿堂。我当年不知来过多少次了。北大江西分校旧址只保留了几排营房,装修成陈列室,陈列着一些我颇熟悉的农具。墙上的照片和文字让人感慨当年如此办学的荒谬和无奈。1970年,分校面向全国招了30个工农兵大学生,师生各端一个小马扎坐在草棚里上课,被戏称为“草棚大学”。1971年8月因发现此地是血吸虫病高发疫区,北大江西分校撤销。陈列室里还有一些重要人物的旧居和会议室,以及一些著名教授的题词和书画家们的作品。厉以宁教授故地重游鲤鱼洲后,写下“事非亲历不知难”,抒发他内心的感慨。

望着那些名教授的照片,我想起一个无名的老师来。那天,我去团部邮局寄包裹,因为连里发了塑料雨衣,我就把父亲给我的那件配有腰带和鸭舌帽的崭新风雨衣寄回去。出邮局时与一个人同路,交谈中,我知道了他是北大的历史老师,因为邮局把他的包裹弄错到我们团部的邮局,害得他要多走很多的冤枉路。他们来鲤鱼洲不久就有人得了血吸虫病,还有师生冒着暴雨拉练,因翻车而丧生,还有人为了解决大家的吃饭问题,乘坐横渡鄱阳湖采购的小船倾覆,牺牲了。他的儿子也是知青,在陕北农村插队。我回答他,我是上海知青,家父现在奉贤乡下上海文化系统的干校里劳动,家父的历史老师是旧上海诚明文学院的顾颉刚。他突然有点激动,想说什么,又马上平静下来。我说你认识顾颉刚?他迟疑了一下说,知道——知道,不认识——不认识。我从他的神态和嗫嚅中觉得他一定是认识顾颉刚的,却不敢说。那时都说顾颉刚是鲁迅的敌人,谁敢公开说和鲁迅的敌人熟悉呢?走到我连的鱼塘边,我说我到了。他从口袋里掏出一包香烟,把外面的烟壳剥下来,放在包裹上,摘下眼镜写起来,我看他的手颤抖得厉害,和我现在一样,字也写得歪歪扭扭。写了几个字后,他戴上眼镜,思索了片刻,喃喃地说,哪天回家向令尊问好,祝愿他健康平安。我似乎觉得他写的是他的名字和现在北大的哪个班组,让我有空可以去找他,又突然觉得不妥,又把烟壳捏成一团放进口袋,他向我挥挥手,转身走了。我突然觉得他也像我的父亲,一副惶惶不可终日,失魂落魄朝不保夕的模样。我站在原地,望着他羸弱的背影向23连的沙丘上缓缓走去,渐渐地消失在田野里。从此,我每次去北大分校,就觉得在田地里能看到我的父亲在躬身劳作。

当年的北大江西分校校园很静谧,七十年代种的香樟树郁郁葱葱,树冠笼罩下的房屋和路径有些潮湿和青苔,平时人迹稀少。是呀!有多少人,是什么人才会走到这里,来看这里的北大呢?眼前的北大只是一个小院子,比以前小多了,但我却觉得它是一艘沉入海底,伤痕累累的巨型古舟,留待着后人去潜探打捞。

清华实验农场想当年

我又再去位于鲤鱼洲东北部的清华实验农场,清华农场在北大的北面。平坦的水泥路,两边种着挺拔的水杉。太阳能路灯和大型农业机械不时闪过,展现着农村面貌的巨变。清华农场呈现的时代烙印更明显些,进门是毛主席去安源等三幅巨型油画,墙上的对联横幅标语尽管褪了鲜红的颜色,字迹却清晰夺目。除了与北大类似的陈列室外,有些房屋的门上“革委办”“军宣队”等标牌赫然入目。屋内黑黢黢的,使人有点窒息。而在当年农闲,我偶尔去清华农场的小卖部买一瓶桔子汽水和一包糕点解馋,顺便与一些老教授们擦肩而过,作一点同病相怜的眼神交流时,觉得老教授们是多么的慈祥与智慧。眼前,这一切都无影无踪了,我倒是莫名其妙地黯然神伤起来。

清华农场离我们连比较近,相隔一条三四米宽的灌水沟,在农业种植上时有一些往来。来鲤鱼洲不久的一年春寒,我们连的早稻秧苗受冻,请求清华农场支援帮助。早上天不亮,我们来到清华秧田拔秧时,秧田里已是一片的洗秧声了。秧田里隐隐约约的人影,头戴草帽,身穿棉袄,腰间用草绳系着一小捆扎秧苗的稻草,与我们连的老农一模一样。天渐渐亮起来,寒冷的晨风偶尔传来几声京片儿话语。隔着一条窄窄的田埂,有一位中年人问我,你们是上海来的吗?一定是我们说话时被他听见了。他说他是五十年代从上海交大调到北京清华去的,他与夫人一起来到了鲤鱼洲,他夫人分在另一个队里,平时也不是每天都能见面。他见我把土箕放在秧田里装秧苗,就对我说,要把土箕放在田埂上,把秧苗根部的水甩干再装。这样,人站在田埂上挑秧就轻便了。不然,人站在秧田的淤泥里挑担子,矮点的人就挑不起来,即使挑起来了,也会带上沉重的泥水,还会把田埂淋湿,使人滑倒。他见我装秧装得笨拙,就跨过田埂来帮我。见我拔的秧苗少,装不满两只土箕,就回到自己的秧田里抓来两大把秧苗,把我的土箕装满。然后嘱咐我,在田埂上挑担子,要用脚趾头用力抠住泥土,往有草的上面走就不会摔跤了。这些关怀,不仅使我日后久久受用,而且让我感动至今。一位清华大学的老师,居然教我如何干农活。

北大江西分校、清华试验农场,像两颗明亮深邃的明珠镶嵌在鲤鱼洲大地尽头的南北两侧,熠熠闪烁。2015年底,中国文化传承发展大会暨中国非物质文化遗产保护论坛,授牌清华、北大(江西分校)为中国非物质文化遗产传承示范基地。不过,至今我都没能明白,当年为什么要把清华、北大弄到血吸虫病高发疫区的鲤鱼洲去。让好多老教授们患上血吸虫病,吃尽了苦头。

我的连队已拆光了

重访我的22连,是我重返鲤鱼洲的主要目的。我在连里生活劳作了七年多,睡里梦里为它不知有过多少回的惊醒。来之前,听说连队已经拆了,有的说正在拆着。我心想,即使见到个楼兰遗址的模样,也算是了却了几十年来对它的魂萦梦牵。抑或在断垣残瓦中寻觅追溯,感慨还会更多些呢。然而,当我来到它的面前时,便只有目瞪口呆了。当年所有的房子都拆光了,只见到绿油油一片大地真干净,真美丽。哪还有连队的一丝影子呢?良久,我终于定下神来,凭借西边的仓库和南面的一棵水杉,准确地把连队的四排营房以及伙房、水井、厕所、菜园、禾场(兼篮球场)、猪栏、完整地各就各位在了眼前。特别是一排和二排之间的那个月洞门,见证过多少的往事啊!春插双抢(抢收抢种)挑堤动员大会、政治夜校的灯光、文艺小分队的表演、铁姑娘班、批林批孔黑板报、布置毛主席灵堂……往事一个接一个冉冉升腾起来,弥漫着欢乐喜悦、迷茫惆怅、焦虑愤恨、悲伤哀怨……一个个的场景升腾起来,又一个接一个地坠落下去,融化在茫茫的绿色田野里。

重返鲤鱼洲,再回一次连队看看,也是妻子的夙愿。这儿是我们相识的地方。1970年春夏之交,一场罕见的暴风骤雨袭击鲤鱼洲,我连二排草房倒塌,知青纷纷从被埋的草堆里钻出来,虽然没有大的人员伤害,惊悚沮丧的感受至今难以忘怀。而刚刚组建的31连却遭受了灭顶之灾,知青只能睡在沼泽地里的湿稻草上。团长在沼泽地里与知青同睡一夜后,决定撤销31连,人员分散到五营各连。我们连接到迎接新战友的任务后,我被派公差去挑行李。我扛着扁担跟在老职工的身后,一路听他们抱怨,说又是挑重担的苦差事。到了31连后,说大的重的行李由拖拉机运了,你们就负责接人,挑一些随身携带的小物件。大家如释重负。我被分配挑两床棉被。其实,棉被也可以由拖拉机运,但棉被的主人不愿意,生怕被弄脏。我挑着两床用透明塑料布包裹着,有彩色花卉被面的被子,继续跟在老职工的背后回连队。我的身后有两个穿鲜红衬衫的女生跟着我。一路上,老职工们哼着小调,心情舒畅,扁担两头的物件晃晃悠悠,似乎今天他们要当新郎,来挑嫁妆接新娘似的。我们连分配到十几个人,多数是上海知青。一个人大约两个人接,这样,一支几十个人的队伍走在田埂上就显得浩浩荡荡,吸引了田里许多种田人的眼球。而我不仅担子上的被子漂亮,紧跟身后的两件红衬衫更美丽。回头率也就更高。

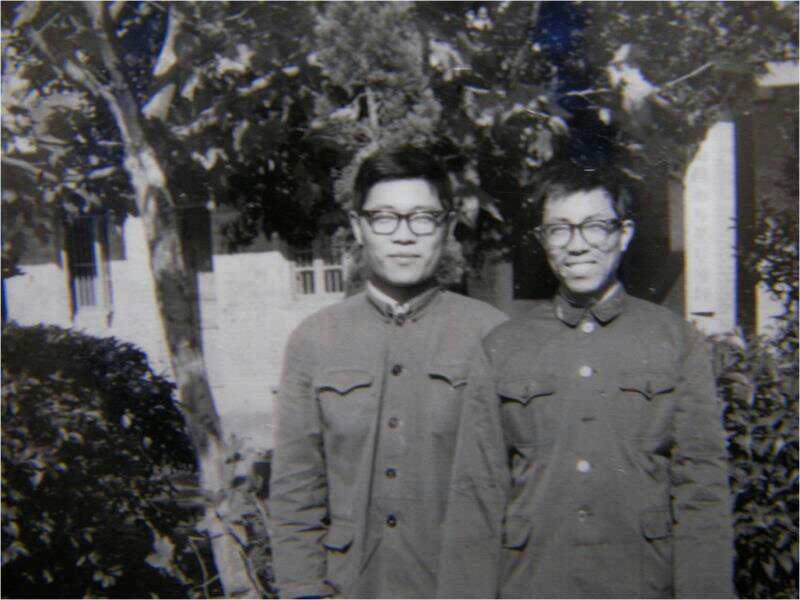

晚上全连开大会,欢迎新战友,宣布各班分配人员的名单。张月珍,一排二班,也就是我的班。因为晚上没有电灯,第二天早上出工时,我才看清,张月珍就是我替她挑被子,紧跟在我身后,生怕被子被弄脏的那两个红衬衫中的一个。从此以后,我们一起出工收工。时光荏苒,军垦农场改制更名为五星垦殖场,22连也改为了15大队,但我们平时还是习惯叫连队。随着知青年龄的增长,连里的人也渐渐少了起来。有办法有门路的,通过各种渠道纷纷奔向远方,去实现自己的理想和愿望。月珍依然乐观开朗,整天无忧无虑,我行我素。我对她说,你父母都是工人,政治条件好,应该争取入团,早点离开鲤鱼洲。她笑笑说,老天爷不会欺负老实人。我虽说有自己的梦想,但囿于家庭的原因,便自暴自弃。加之天智愚钝,也就只得听天由命。于是,两个没有远大理想胸无大志的人便志同道合。她弄了个煤油炉烧菜改善伙食,请我分享,她干活体力不支,我便常常相助。久而久之,她替我洗衣服织毛衣,纳鞋底做鞋子,我帮她干农活。她把打水的铅桶掉到井里了,我插根毛竹在井里,跳到井底帮她打捞铅桶。她生病了,我就倒茶买饭,嘘寒问暖。我苦闷了,她就宽慰释怀,笑盈体贴。如此同病相怜,一起蹉跎岁月。

我们谈过恋爱吗?说过“我爱你”吗?上过饭馆吗?有过卿卿我我,山盟海誓吗?要具备什么条件,需要多少钱吗?没有,都没有哇!青春的悸动只是在22连一排二班,多年以后的日出而作,日落而息之中悄悄萌生,慢慢成长。

连队并不是伊甸园。它给知青带来更多的是艰辛、无奈、悲伤、痛苦,甚至于屈辱和灾难。繁重的体力劳动和恶劣的生活条件影响了青春的正常发育成长;疾病和伤害得不到及时的治疗,成批的肝炎患者、血吸虫病患者,只能返回上海依靠父母;一场大火烧得只剩下一条穿在身上的短裤;寂寞、孤独,虚度年华、前途渺茫。更可悲的是,思想言行的自由被限制束缚甚至批判干涉;接受教育的权利被剥夺吞噬。悲痛欲绝的哭泣、声嘶力竭的呐喊、痛不欲生的自杀……桩桩件件发生在连队的往事,至今忆起仍让人情不自禁地潸然泪下。

连队虽然没了,好在留下一座仓库还没拆。仓库是我们汗水的结晶。每天耕地、插秧、割稻、打谷等等所有的农活无不为了粮食归仓入库。如今,面对千苍百孔的仓库,杂草丛生的禾场,我感慨,皮之不存毛将焉附。仓库的消失也是迟早的事了。突然,有一群小麻雀从仓库的破窗飞出,停在屋檐下啁啾。我轻声地对它们说,快去告诉你们爷爷奶奶的爷爷奶奶,它们昔日的伙伴回来了。之后,我写了一首词,为感谢南昌战友们为我们上海知青重返鲤鱼洲所做的招待和安排。

久有回乡梦,重返鲤鱼洲

千里来寻故地,往事泛心头

断垣残壁惜留,泪眼朦胧湿袖,仓库独翘首

鲤鱼跳龙门,彼此竞自由

天子庙,湘子口,不依旧

四十五年逝去,旧梦付水流

感恩赣水养育,感谢南昌战友,款待四特酒

友谊天地久,只为曾拥有。

探访我当过两年老师的学校

午后去学校,我曾经在那里当了两年老师。如果说连队的消失是一个时代结束的话,那么,学校的巨变则是又一个时代的诞生和兴盛。学校几乎是全新的,不留丝毫旧的痕迹。我住的小房子,边上的菜园、猪栏,上课的平房教室,学生简陋的宿舍,伙房,教师家属的平房,全都没有了。这倒使我有些若有所失,好像魂不能附体似的。

1977年,“文革”结束后的社会氛围有了些变化,我在我的知青好友的启发关怀下,也终于有了点觉悟,丢掉了自卑的包袱,踏上了梦想的起点。因为我喜欢擅长体育,便冲着场部学校的体育老师去应聘。没想到,录取报到后却让我去上语文课,说是我的一首诗歌写得尚可,上两节语文课试试。而第一节课又正逢南昌市教育局巡查的老师们来听课,结果评价还不错,特别是我的教案还得到了好评。就这样,我便成了一名语文老师,并且成为回上海后的终身职业。

因为我只是个所谓的初中毕业生,学力实在太弱,却要给初中的学生上课,压力巨大。于是我开始发奋自学,请教老教师,天天看书学习到发电机停机熄灯。同时还参加一些场部举办的活动,写一点小的稿件,为场部召开的会议刻刻纪念章。是场部学校养成了我终生自学的习惯。回沪后,从初中、高中、大专、直到华东师大中文专业本科,我都是通过自学考试完成的。所以,我不能忘记这所给我启蒙的学校。

我沿着学校平坦的道路边走边看,编了号的教学大楼和学生宿舍、食堂、标准球场、停车场、雕塑、绿化、校门、围墙,和城市的学校一样,一切应有尽有,而且面积更大。毫无疑问,它是鲤鱼洲上最耀眼的建筑场所。我独自转遍学校,只见到一个好像是高复班的学生在自修,他们告诉我,今天是星期天,所有老师全都回南昌了。难道一个值班的老师都没有?我心里嘀咕,一丝惆怅袭来。我们当年可是与学生同吃同住同过星期天的啊。我无从了解学校的教学状况,真想能给孩子们上一堂课,告诉他们,我们学校的前校长是个大学毕业的军人,他除了管教育,还要管种菜,养猪,改善学校的伙食;我们语文教研组长是复旦大学中文系毕业的张金秀老师,精心辅导我们年轻教师备课上课;我校恢复高考后的几年里都有学生考上重点大学;我当老师后的第一堂课就是在该校教给学生的……我衷心希望这所学校的强项不仅仅在硬件。我跨出校门,一块“清华希望学校”的金色校牌在阳光下分外醒目。据说,清华大学捐资参与了该校的建设。我是多么的希望看见该校的学生们向清华大学迈步前进啊!

依依不舍告别鲤鱼洲

我还想再去几个地方,天子庙、医院,听说还建了个知青公园,但是,司机说下午二点半之前必须要启程,晚了,进市区就拥堵了。我在鲤鱼洲生活了整整九年,今天,只待了四个小时,就要匆匆离别,脚下的迟疑是依依的不舍。我是多么想能在这儿住上一夜,重新看一看鲤鱼洲晚上的星星月亮和明天早上的晨曦炊烟,听一听鸡犬虫鸟的吟唱啊!但是,团体的行程安排由不得我个人擅自特立独行呀!车开上了大堤,堤上的树木已经能蔽日了。堤外,我曾经在毛主席畅游长江十周年纪念日里游过的赣江也全都干涸,没有了昔日波涛汹涌的勃勃生机。车从滁槎走,这里是鲤鱼的尾鳍。也就是说,今天我们围绕鲤鱼洲五十多平方公里转了一圈,真正进行了一次重返鲤鱼洲。

鲤鱼洲,一个曾经承载过清华、北大、知青的大地,将永远载入史册。