生命的追逐

刘湘如生命,作为自然法则,它是有限的。而作为观念,作为精神,它是无限的。人生常常在这条无限的跑道上奔波,旋转,追逐……

——题记

一

人世间有多少匆匆的时刻?生命有多少幻变的色彩?

哦,生命!是曳翠林间的小溪?瑰丽园里的幽香?紫罗兰攀援的篱院?这一切,都不属于他享受,他的:只是这间小屋,这张方桌,这堆杂乱的医书;那个手术室,那些垂危的病者——一个简陋而纷繁的世界……

暮色弥落在申城那条弄堂口的上空,又一个星期天过去了,从前这时候他总是骑着自行车从熙攘的人流中归来,他本该在工作之余,在这里的老屋一角读各种各样的医学书籍,或者陪伴自己的亲人,他的相依为命的爱人,他的两个可爱的女儿,还有年迈的母亲……可是这一切现在都成了奢侈而遥远的回忆。

……在异地他乡,在这宁静的片刻,他感到了一种新的渴望,新的追求和向往,不是熟悉的淮海路,不是上海弄堂口的家园,而是这窄小简陋的新居。窗外,景物朦胧的是那条街巷,沿着这儿,一直向前走去,走到他的新天地——那个手术室。路本来不远,可是,一个个匆匆的晨昏,他这样奔着,忙着,却不见尽头……

又是星期天早晨,又是他的电话——

“……要赵维章!上海来的赵主任……急”!

“……上海来的赵主任!急诊……急”!

他沿着这街巷,匆匆奔着。匆匆、匆匆地站在手术台前。

改革开放的春风滋润着他,他感觉到生命的活力,向往的热情,他感觉到这是一个天翻地覆的时代,他的时机来了,他丢下了身上的所有的包袱,于阳光灿烂中,斗志昂扬的前行。他感到了欢乐,感到了信心,看到了无边无际的希望。

此时是1983年,53岁的赵维章的最新身份是:安徽中医学院附属医院的外科主任。

年轻的上海医生赵维章,响应毛主席号召到安徽支医

……列车南去,八月薰风从车窗外吹进,徐徐地拂在他的脸颊上。他斜靠在座位上,渐渐阖上了眼皮。他代表他的医院,要去广州会见外商,为他的大外科订购全医院第一台的CT机。

“主任!别着了凉!”同行的小S用肘捣了捣他。

他睁开眼,用手搓一搓困倦的眼皮。

“才几个月,医院的外科全变化了,成了全省的重点外科专业之一,可是你的病情却一点没有变化……”S关切地说。

他懂得同伴的话中含意,点点头。“五个月了,已经这么久了吗?”他自言自语,蓦然间抖开了绵长的思绪。

哦,有哪些事应该总结一番了么?很多很多,过去的正在过去,到来的正在到来,生活就是这样,永远在过去基地上建立未来的楼阁。

他回味着一个一个重要环节:开放的外科思维,把病人当做亲人,愈来愈多的成为他的信条。

过去,医院是封存式的,保守式的,程式化的,闭关式的,现在要走出去,吸收国外的先进经验,把医院办成真正的为大众解除疾病和困难的场所。

他有点“古怪”,他的脑细胞仿佛是专为“医学”而存在的。除此而外,他一概不予关注。他上任以来,为了了解国内医院外科的行情,代表单位,已经领着他的医生代表和业务人员,跑过很多著名医院了,可他至今说不清他到过的城市各具什么风光特色,他并不是第一次到广州,问他这儿究竟有哪些名胜古迹、娱乐场所?他语焉不详。他去过北京,问他天坛和颐和园是什么样儿?他会茫然无语对答;他去过苏州、杭州,却不知道拙政园和灵隐寺有什么区别……

哦,岂不是太孤陋寡闻了么?不不!要是你问起这些地方有哪些好的医院外科,哪些好的医疗技术,哪些好的外科医生,他便会如数家珍地告诉你,他脑袋里是一个瑰丽缤纷的医疗外科的世界。

一次,他正在代表医院出差,忽然一个电话,让他在半天内回到了医院的手术台前。

患者系骶前纤维细胞恶性肿瘤,已闭尿数天,茶食不进,危在旦夕!跑过四、五家医院,无人接收。现在血压骤升,心率加快,必须同时做腹部和骶部两处手术。而骶前血管神经密如蛛网,前有膀胱,尿道,前列腺,上连腹膜,横、降结肠,稍有懈怠,便会造成严重后果。

“算了吧,”有人劝他,“万一手术失败……”

“失败?为什么要失败呢?”他总爱反问别人。

在对待病情方面,他有点儿凯撒将军的气概,只想进攻,不思退路。而一旦上了手术台,他又是轻手轻脚,象做着精细的象牙雕刻……

护士和助理们直挺挺站在他身旁。银闪闪的手术刀在他手里,像庖丁解牛那样纵横飞舞……伸手:剥离器;伸手:咬骨钳……人们全神贯注,看他用一根比头发丝还细的针,在微细的血管上进行细微的缝合。秒针,嘀哒,嘀哒,好紧张的节奏啊!他不时地回头询问:“血压?”“脉搏?”“一般情况?”尔后,眼镜框后漾起深情的笑意。

“好啦,好啦。”他缝好线,把手术刀掷向一边,喃喃地说着。

“好啦!”年轻的护士带点娇嗔地批评他,“您自己可好啦?”

这句话似乎很有效验。赵维章又恢复了既往的平静。他走进他的办公室,从保温瓶里倒出苦涩的中药汤剂,大口大口地喝起来。

这个医院的所有医护人员都知道,他喝的是一种治疗癌症的药剂,已经喝了好多年了!

……现在是掌灯时分,他摊开书,宁静的夜的羽翼又在他胁间扇动。他的希望飞得很远。可是他听到了呻吟,在这间几口人合住的屋子里,刚从上海赶来的小女儿启武躺在椅背上睡着了。她在发低烧。爱人还在上海。他站起身,瞥见女儿的眼角上挂着泪痕,他的心软了。拿出体温表为她量温。这才发现孩子手里还捏着她妈妈让她捎的纸条,展开纸条,上面写着:提醒你爸!明天是回沪复查病情日期……

他的视线模糊了。眼前升起了一阵迷雾。他把女儿搂在怀里,颓然坐于椅垫上。脑际,蓦地浮现出一些不相关的景影——砍伐过的树桩,折断了的草茎,风吹散的云彩,断裂了的人体……哦,记忆的伤口,事业的伤口,心灵的伤口——都是些致命的伤口啊……

二

诗人闻一多曾为燃烧的红烛歌叹:“请将你的脂膏,不息地流向人间,培出慰藉的花儿,结成快乐的果子。”

微弱的烛光的影子,映着一间简单的屋子。那时他刚来安徽不久,正在农村“改造”的时候,一个严寒的冬夜,一对年轻夫妇,抱着出生不久的婴儿走进他的屋子。屋内:一张床,一个烧水灶,上上下下,拥拥挤挤摆放着药箱、听诊器、血压计、各种草药标本……他俯下身,替婴儿切脉,试温,脱下屎裤子,听诊,然后很快作出判断:婴儿系急性支气管肺炎,需马上注射青链霉素!

赵维章在安徽农村为农民看病用的医药箱

这个幼弱垂危的生命碰上赵维章,是多么有幸。他把仅有的几支针剂拿出为她注射,再用自制的塑料导尿管为孩子排尿。孩子终于脱险了,从昏迷中发出脆弱的哭声……

……逝去的梦结成网丝,上面爬满了蜘蛛——那是他自已的影子。他辛勤地结成的一张张网,竟把自己网得喘不过气来了……

1955年,他以优异成绩毕业于上海第二医学院,当时,共和国的外科医学尚面临着人才饥荒。神医华佗的后代,当时竟连开个阑尾炎也视作大手术。他为此感到痛心,立志献身于外科医学事业。

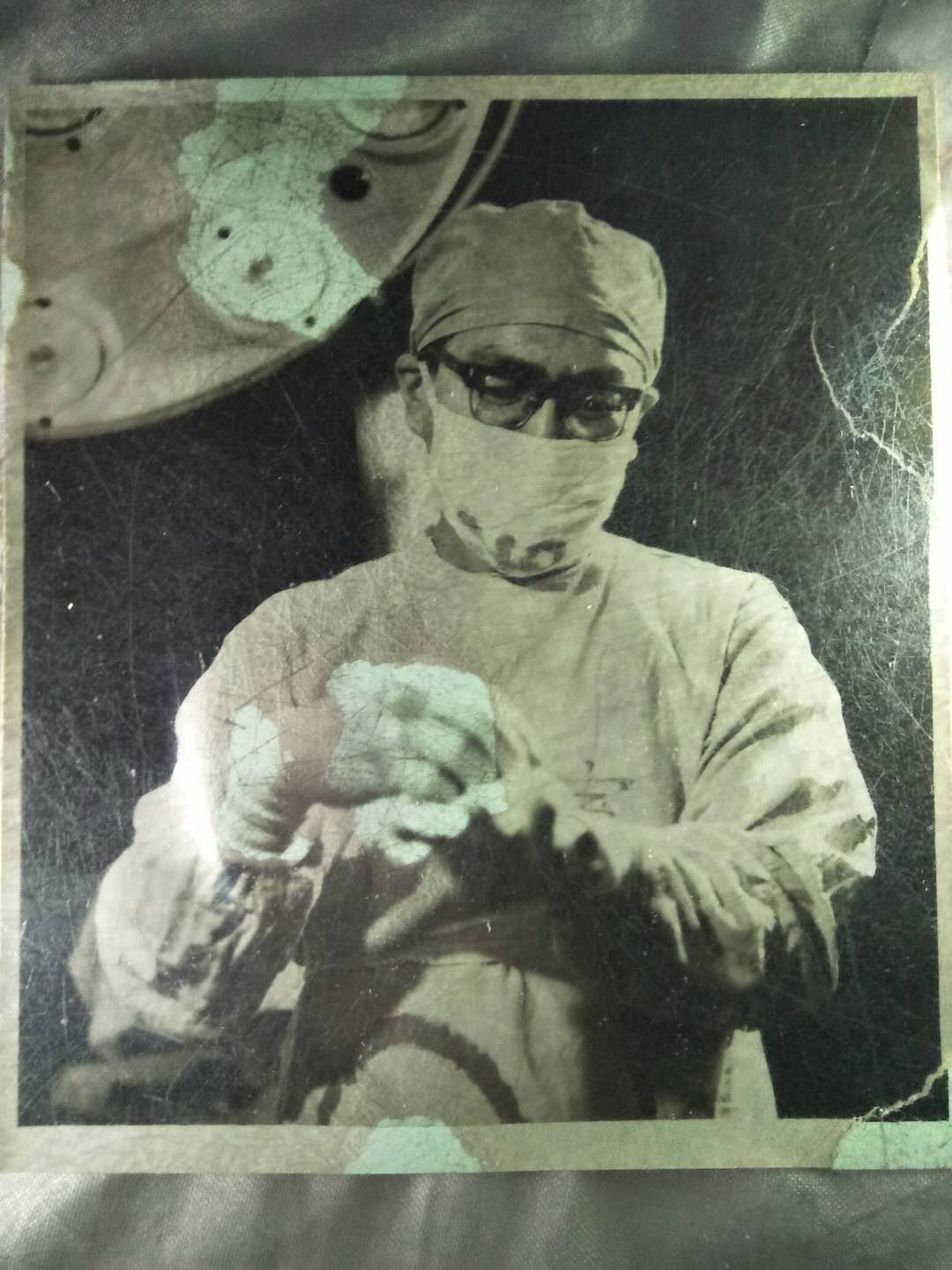

赵维章在条件简陋的手术室工作后留影

他被分配在自己出生,生活和上学的城市,在上海的一家大医院里当外科医生,这是生命的荣耀和责任啊,他利用一切时间,一边工作一边探研,遍览了国内外外科医学专著。很快地,便能对英国Maingot腹部外科学指出自己独到见解,对Spivak外科手术学了如指掌。那更是生命的黄金时代呵!没有路障,没有忧虑,惟知在事业的幽径上徐徐探行。所在单位送他去北京中国医学院学习深造,回来后,当了医院的外科住院部总医师。作报告,参加会诊,不久又写出了整形外科的专论文章。啊,事业,事业,事业便是一切,事业便是道路!他的道路上闪烁出一颗颗耀眼的明珠……

他完全没有预料到,顷刻之间,明珠消遁,化为砂砾。他的身边旋即扫过一道道冷漠若刺的眼神……

忽然而起的痛心的“内乱”,赐给了他一顶顶“桂冠”——“白专道路”、“老修苗子”,接着又查出来他的海外关系,再接着就定为“海外关系特务嫌疑”……继而,他被作为“白专典型”,“特务嫌疑”,受到了批判,天天站几个小时被揭发批斗,工作不能干了,手术不给做了,他感到很苦恼。

岁月在他事业的路口上打了一个个省略号,送给他一个个“?”。他带着问号回家,到处见到的都是“?”。

后来他找了革委会的工人代表倾诉自己的理想和清白,才又同意他“边改造边工作” ……

文革后期,很多外地医院还很落后,他就主动打了报告,要求到外地基层困难地区接受锻炼,他没有想到,他的报告竟很快得到了上级的批准。他便于一个凉意肃杀的深秋,作为上海支援内地医生,来到安徽,先到省里的卫生管理部门报道,人家看了他的档案,认为疑点挺多,需要先接受思想“改造”,而后就派他去到肥东县古镇梁园近郊的联盟大队去接受贫下中农“再教育”了……

老照片:年轻时下放安徽农村支医的赵维章

当时哪里会有安宁之地?天天喊口号,处处卷“狂飙 ”,争权的,营利的,八仙过海,各显神通。乡村里没有多少可捞的油水,这里是江湖郎中的天下。各种“祖传神丹”、“鸡血疗法”、“白蚁显灵”、“盐卤治病”,到处传闻、扩散、蛊惑人心。在这里,看着混沌的人群,带着病苦胡乱投医,他感到痛心。一天几次上工,下工,看那浓黑的炊烟弥漫村中,傍着暗褐色的草屋飘浮而过,他感到生活中消逝了某种生机。他按捺不住寂寞,再也不能袖手旁观了。终于走村串户,走过了那些传染病患者、贫困的残废者、奄奄一息的器质性病变者……

他为他们义务看病,开药方,推拿,包扎,打针,接产……环境迫使他成了“万金油”大夫了。渐渐地,他便在乡村和小镇上出了名。人们送给他许多亲切而神圣的外号——“赵神仙”、“及时雨”、“医学博士”,在那些底层社会的男女老少、父老兄弟中,他感到自己的血管里灌入了一种新的热情、智慧和勇气……

文革后期赵维章在安徽农村走村串户为农民看病

但是,出乎意料,他竟然因此又一次获得新的罪名:“沾名钓誉”、“抗拒改造”——从此被“监督劳动”了……

一个冬日雨后的傍晚,他晕倒在泥泞中,大团的红的血块从他鼻孔里淌出来……这以后,他从联盟大队来到省立医院病理室,医生看着他瘦削的面庞,不忍心说出真情。报告单让他的爱人拿走了,那上面写着:赵维章,男,鼻咽癌……

晚上他依旧坐在桌边,看资料,翻阅随身携带的村上社员的病历,却有一层浓重的黑幕,罩在脑子上,幕里有爱人阴沉的脸,眼角未干的泪痕,他的曲折而未尽的路……他是个明白人,生与死,这严峻的课题,意外而冷酷地摆在他面前。他努力控制自己,在困惑中沉思:

他的道路怎样开始?而就会这样不明不白地结束了么?

哦,不。生命不怕死,在死的面前笑着,跳着……他仿佛记得谁说过这样的话。

他要活下去……

老照片:病中的赵维章

三

他被送进上海肿瘤医院,在上海的一些医生同僚们都来看他,他被送进了照光室,一天几次照光。一根线从鼻孔里牵着,疼痛难忍。喉咙干燥,像被烈火烧过一样。嘴巴照破了,上颚照焦了,唾液腺照死了,胃口败坏了,他不想吃东西,成天口渴难忍。他想让自己昏睡,在冥朦中忘掉自身的存在。但活的画面,一幅一幅,使他不能自持。

夜的月光,隐约的市声,海关钟楼的钟声,一切是那么深情地召唤他。他仿佛回到童年,回到故居,回到经常去过的姥姥家的苏州河畔,看那些终年停泊的舟船,搁浅在那儿。哦,它们为什么不高兴离开浅滩,去大海里驰骋呢?

重病者似牢中的死囚,世界对他们是多么富有新的魅力和色彩啊!他忽然产生一种欲望,想见乡村,那间小屋,那些村路,那些熟悉的面孔……昨天,他下放改造地方的大队书记和几个同志来看他了。他们对他说:“请安心养病,党是相信你的,群众是相信你的。”

他胸中激起波澜,风雨飘摇,片片帆影……

那也是些火热的日子。生活中,劳动中,困危险峻中,磨砺意志、精神,变化多大哟!夏夜,小屋里,党支委们聚在一起,他在党旗下,他举起右手。滚烫的泪滴,从脸颊上淌下,多么激动人心的记忆!生活有美好真诚的一面,也藏着险恶:正当他以共产党人光荣的“责任感”,奋斗在乡村医疗战线上,一个新上任的公社党委书记,竟贸然在党员大会上宣布:“开除赵维章党员资格”。因为他“家庭出身不好”,“有海外关系”,“我们共产党人要旗帜鲜明,不能让这样的人混进党内!”……

一句话是一道“圣旨”,他的党籍就这样被“取消”了!

一句话是千斤顽石,从此压得他喘不过气来!

他搜索枯肠,反省自己,恍然大悟了:一个月前,他负责新兵入伍体检工作,有个已经被别人打上“体检合格”的青年,经他复查出毛病退回去了。当时有人劝他不要“太认真”,有人给他递条子,他却坚持了原则。后来才知道,那人正是这位书记的“骄子”……

权力呀,你本应是严正的象征,可有时却被人用来谋私利,图报复!你有时竟能把方的变成圆的,把白的变成黑的,把美的变成丑的,把真的变成假的,把合法的变成非法的,把存在的变成不存在的!

他呐喊着,呼号着,奔波着,四处告状,鸣冤,控诉,然而正像任何一种无限的权力都是有限的,任何有限的权力也是无限的,它一经颁布,就是“铁案”,就是“政策”,任你上天入地,呼喊顿足,也难以启动那“一句话”的巨石!

他的脑中,再次悬进一个巨大而不可磨灭的“?”。

……此刻他带着这“?”,重温过去心灵的创痛,抚慰今日肉体的痛苦,他强烈地产生了生存的欲望。作为自信的共产党人,他有责任将坎坷危难的人生道路走到底,走出分晓!作为人民的医生,他常想到那些和自己一样的病人,他们愁苦的形容,生存的欲望,应该为无数善良的人们能够生存而生存哇!

为着生存,他决意与癌症这死敌进行坚韧的决斗了。为了增强自身的抵抗力,他强迫自己吃饭,吃营养品。药汤难以咽下,他恳求别人帮他灌进喉咙;带着刻骨铭心的痛苦,他强迫自己饮水,走不动路,他咬紧牙,扶着床沿、墙壁艰难地试行。他在心底呼唤生命的能量,微存的热切希望……

自然,生存并非目的,还需奋进。于是他悄悄离开病床,仗着一些同学和熟人的关系,钻进手术室里来了。他在这里细心地观察各种肿瘤患者的病情,揣摩肿瘤的发病部位,不同的特征和规律,学习各种切除肿瘤的手术技巧。最后竟主动要求承担起手术任务来了。他对同病房的病友们说:“一个医生要是亲身经历了病的折磨,他就会更加体察到医生的责任了……”

他终于奇迹般地活下来了。可惜他的命运的苦酒是一杯接一杯的,一年后,他又患上恶性甲状腺瘤。不过他已经什么都不畏惧了。本来按他的病情,需要作颈淋巴清除,而这将会引起颈部活动不灵,影响他日后的外科手术工作。他拒绝了。他请求医院对他采取相应治疗,这又需要终身服用“甲状腺素片”,一直服用到甲状腺机能亢进时。随之会出现手脚颤、心率快、易焦燥、好疲劳等一系列症状——当外科医生同样是不行了。那么,保存这条命又有何用?他从来重视生命真实的意义。于是,他再次请求改变医案,不服用“甲状腺素片”。他曾于业余时间学习和研究过中医,相信中医“治本”的道理,于是结合自身临床感受,按照“滋阴”、“生津”、“抗癌”的原则,请老中医给自己开大量的中草药方剂。坚持一天几次、一月几十次、一年上千次地吞服苦涩的汤药。他坚信生命之渠自有源头活水。

人生是一面镜子,你对它哭,它也对你哭;你对它笑,它也对你笑……

四

合肥城庐江路口的省立医院斜对面,有一个住户拥挤的大院,它是五十年代祖国建筑业兴起时营建的安徽省立医院职工宿舍。文革中从上海支援内地医院调来的外科医生赵维章,在这里的一幢二层楼上,也分到一间十二平方米的小屋。

赵维章曾在这区域拥有12平方米的宿舍

多少年风水轮回,赵医生命运坎坷,这间小屋也就成了他生命历史的见证:他在此攻读,钻研,接待上海过来的爱人,孩子,他下放农村几年,这小屋的气氛冷清了,寂寞了;他生病住院后,这小屋笼罩着一片愁云……

当死神第二次将赵维章从怀抱里轻轻推开,他又回到了这间小屋,走向他中断了的生活。此时他的爱人和孩子也从上海来到了这里,从此这间小屋又有了笑语,欢声,生活和谐的气氛了,夜深人静,当许多人消闲于灯下谈天,打牌或进梦乡之时,这间小屋的灯光总是亮着,从不泯灭。这是团聚的家庭在享受天伦之乐么?不是的。他独依窗口,在一盏旧式台灯前,伏案凝眉。时而在一张张发黄的纸片上划着,写着,写得密密麻麻。他在研究医学专著,做笔记,攻外语,摘录大量的国外外科医学情报资料。

人生是伟大的力量,他就是这样拖着久病的虚弱的身躯,在无数个静夜中,博览了几百万字的中外医著,重温了英文,法文,学会了德文,日文。翻译了一篇篇国外医学论文资料。像漂泊重归的游子,他珍惜命运给他在特定时间和空间里的自由,让崇高的信念把万般遭际一同掩去……

赵维章喜欢探研不同医学领域

如此舍已献身的人当怎样去讴歌他呢?生活有时竟这么不公正。忠而见谤,信而见疑,丝丝的冷风不断从他的小窗口吹进来:“借着泡病号,追求成名成家……”“党籍丢了,政治生命完了,再有成就也白搭”!“也许是寻求寄托呢!两次癌症,他活不久了……”“这个人傻了!太傻了!”……

罗曼.罗兰说:“别忘了你的使命是做个人——你就得做个人”!做一个真正的人,有益于社会的人,这是任何打击都不能使他改变的信念!

他要求上班工作。没有再回到怀念的乡村,而被分配到安徽中医学院附属医院当外科主治医师了。

1980年代末赵维章重新回到安徽省立医院

生活中又出现他奔忙的身影。在外科室里,手术台边,上班路上,他随身携着中药罐,背着水壶,下病房,看门诊,讲课,带实习生,喝药,饮水(他失去唾液腺,必须大量饮水)。仿佛他不是来自两次死亡线上,而是来自蜿蜒的山岳之巅,气喘吁吁地爬过来了,又气喘吁吁地向前爬去。

老照片:1980年代初的外科医生赵维章

“大难不死”是一种折磨,也是一种改造。在人群中他变得谈笑风生,倒像从来是一帆风顺。在工作中他显得十分自信,甚至带点固执,不管人怎样看待他,误解他,他还是不断滋长着对人的爱。特别是健康的人体,他时常像对玉器佳珍那样琢磨着。少女的玉藕般的颈脖,小伙子壮实的脊背,老人们经风历雨的臂膀,他研究起来都如醉如痴。有一回他见到朋友珍藏的意大利著名雕塑家米开朗琪罗的《睡女》:一个体态优美的女人,悠闲地舒展全身,静静躺在那里……可惜有一只胳膊在“扫四旧”时被砸断了。他眉头紧锁,喷喷叹息说:“如果她是个活人,我一定要为她接上这只臂!”

……1978年党的十一届三中全会之后,在他生命坎坷的道路上,真正出现了奇光异环。那时他第一次以一个外科医师的权利,学者的形象,被推上了全省医学年的学术讲台。他以朴实的语言,结合临床经验,和他多年积累的学习心得,作出了具有真知灼见的外科医学报告,受到省内外医学同仁的一致好评。从那以后,他又被有关部门聘邀参加美国最新出版的医学成果论坛,他的发言受到广泛赞誉。他撰写和翻译的《胰腺移植综述》、《胆总管囊肿的外科治疗》、《多发内脏畸形合并全胃倒转》等几十篇医学专著和论文,由十几家医学杂志和国外医学名刊争相刊载,不断被选入外科医学论文集……

赵维章经常在国外医学杂志发表医学论文

他终于成为了他所在医院的外科主任。

他拼搏,他决斗,他前进,他成功,但他永远不会满足。正像歌德笔下的浮士德:他的努力不会停息,假如有一天他在软床上偷安,便称是他的末路……

五

一四九二年哥伦布探索大洋秘密时,一个医生在罗马探索隐藏在生命细流里的秘密。当哥伦布看到陆地时,那医生正把血液从三个男孩血管里输进年老的教皇音诺生八世的血管。哥伦布终于发现了美洲,而那个医生却使孩子和教皇一齐送了命,进了监狱。人们常用这样的例子阐明医学的探险比起其他任何探险更为艰难……

赵维章却不顾及这些,总是探险。妻子说他是冒险家,常为他的成败捏着一把汗。但正是这种“冒险”精神,使一些绝望病人常常意外地获得生命。1980年舒城县来了个患结肠癌的病人,已经到了晚期,好几家医院都对他判了“死刑”。赵维章把他收下了,进行了超出医学常规的大规模肠胃切除。后来这个人竟活下来了;另一个患化脓性胆管炎的年迈病人,因为连续受到误诊,血压已经没有了,赵维章赶去为他做手术,终于抢救过来,一些晚期的肝癌病人也来找他做手术了。他视其病状,大胆而谨慎地为他们施行了手术。有两个肝癌患者做了大半个肝切除后,活了六年和八年之久。其中一个是一个工厂的搬运站的板车工人,本可以继续活下去,因为过度的劳累才加速了死亡……

1982年,他去北京参加全国外科医学讨论会,有人介绍“游离皮肤移植不能带皮下脂肪”,他认为这样太复杂,会增加病人痛苦。他想采取包含皮下血管网的皮片移植,但又没有把握。回来后他利用一个月时间,翻阅了国内外皮肤移植方面的大量情报资料,发现国外有过突破,上海一家医院也有过先例。他大胆地作了这方面的尝试,终于一次次获得了成功。从而使损伤病人大代价的皮瓣移植、带蒂移值、带血管蒂移植,带血管吻合的皮瓣游离移植,统统省掉了。受到省内外专家的高度重视……

他不断获得成功,引起更多人的注意。于是,他被同科室的医护人员,一致推选他为先进工作者了;他被评为医疗战线的劳动模范了,他被任命为安徽中医学院附属医院的外科主任了。

安徽省立医院一角

他背着药罐、水壶,跨出艰难的一步步,大汗淋漓。由此而引起地位的变化,这是他没有料到的。这一变化又引起那些曾鄙夷他的人的关注。他们又开始重新议论他,评价他,继而在各方面赞扬他:战胜癌症的勇气,献身事业的精神,高尚的医德,精湛的外科医术。这样一来,他便成了省内外医学界的传奇人物。远道求医的人,探询病况的,前来取经的人,希望确诊的人,患着癌症的人,登门采访的人,都来跟他打交道。他变成了一个强大的磁场,走到那里,就吸引了一大批人,成功变成荣誉,荣誉又变成了负荷,加重他价值的法码……

哦,这一切就是闪亮的星辉?就是阔绰的冠冕么?就是多少人为之渴求为之恋慕的么?这一切对他本应是来之不易呀!而他在这时,却油然生出了一片怅惘。

也许那些人并不真正理解他,他为此感到难受。

党却是理解他的。一九八一年二月二十一日,他被宣布重新回到党的怀抱,恢复了党籍。历史公正地向那些曾经擅自取消他的党籍、层层刁难他的人大声宣布:赵维章理应是一名光荣的布尔什么维克战士!

他激动了!他落泪了!他泣不成声了……

六

科学不是仕途,荣誉不应占有价值,人的精神劳动永远是事业的忠仆,这是他一生恪守的信念。他的信心和毅力,存在于无尽的事业中,因此它永远没有结果。

妻子常为他烦恼,怎能不烦恼?五十多岁的人了,身体日衰,生命蒋暮,一旦癌病复发,一切都完。他的就诊医院一再来信叮嘱:“要休息”,“要经常复查”,可他总不买账。总是拼命工作,不知疲倦。妻子责备他了:“一家人为你担忧,为你消瘦,你不为自己,也该替孩子们想想呀”!……

工作中的赵维章(1990年代)

他是理解妻子的。泰戈尔说:“只有亲爱者才有权责备”。哦,有谁能责备他的妻子——一颗贤妻良母的心吗?

这些年来,为了他的事业,妻子没一天睡好,吃好。除了本职工作,她的全部精力,是在于对丈夫和女儿的责任上,每天时间对她产生着紧张的排列组合:早晨,她总是四点半起床,烧好早饭,蒸好馍,再煮好中饭在炉灶上焐着,然后骑车去十四里外郊区医院上班;中午,孩子们回家吃饭,他在中医院吃食堂,她在值班室就一杯开水啃干馍;晚上,孩子们在桌边温习功课,他在走廊上接待病人,她只得蹲在十二平方米的一角,清理不尽的家务;半夜,孩子们睡了,他开始垄断了那张小桌。灯亮着,她不能睡,继续在一角缝补衣服,收拾杂物;有时,他会在屋子里接待病人,那占地面积很大的一张床,成了病人的检查台,甚至还要用来作临时病床,整个家庭的秩序顿时乱了……

手术检查

人们很难置信,奋斗了几十年的他,外科主任,数口之家,怎么会老是挤在那十二平方米的屋子里?院长说:“原是给他房子,都是一套六十多平方米,都叫他让给别人去了……”

他说:“人要是都只想自己,那就难办了。眼下僧多粥少,各有各的难处。一个青年医生等房子结婚,急得团团转,我想还是先成全他吧,后来那个青年医生和别人分享了那一大套房子。第二次,又是一个进藏医师的全家搬进城里来了,我同情他们,又让了。不过,要是再分给我房子,我不打算再让了……”说着他爽朗地笑起来。

他说的是心里话。他的心总是让人从言谈表情中看出来。

由于总是忙累,他很少参加娱乐活动。电影也很少看,看了也不知所云,因为他会靠在椅背上睡一大觉。他说:平时没时间睡觉,在电影院躺躺,也算是个补偿。有人笑他不懂生活乐趣,他风趣地说:“我有我的乐趣,你有你的乐趣,这叫‘各得其乐’嘛”。

终于有一天,妻子设下了“圈套”。她听说晚上电视节目有《模范丈夫》,便怂恿女儿们:“得叫你爸爸看看。”女儿们说:“一定。得教育教育他!”

晚上,他从医院回家了。大女儿启文对他说,“爸爸,今晚电视放美国最新外科手术,单位通知你去看。”

他说:“我在家看吗。”

小女儿启武说:“那好。不过这是任务!”

他信以为真。晚饭后认认真真坐下看电视了。可是看着看着,他打起呼噜来了。

醒来,电视结束了。他茫然问:“模范丈夫当完了?正片呢?”

小女儿启武不高兴地回答他:“我们有个模范妈妈就够了!”

他自知上当。又起到桌边,拧亮灯,恢复他以往的常态……

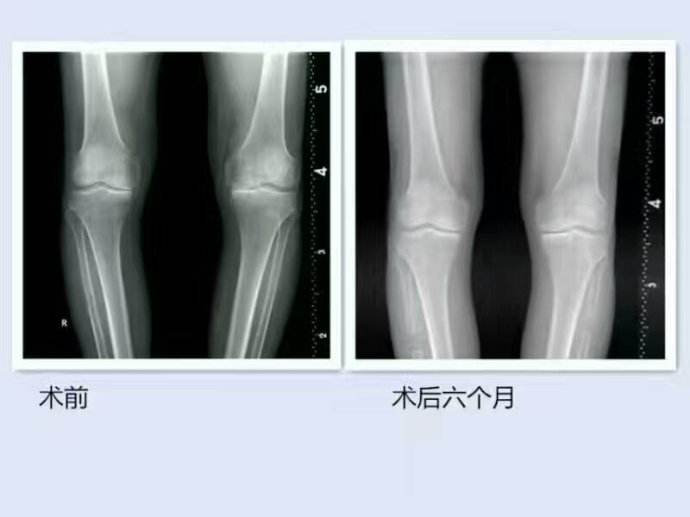

术后观察图

夜渐深,妻子一个人躺在床上,在这寒夜孤衾的时刻,她感慨万端。两个影子,总在眼前晃动。一缕淡淡怅惘,向她冉冉袭来。望着桌边他那总是匍匐的身躯,她的思绪,忽然绵绵地牵扯起来。牵出两个影子:哦,那个沉稳中饱含热情、年轻英俊的小伙子,就是他吗? 那个娴静中含着向往,不知忧郁的姑娘,就是自己吗?几十年前,也是类似这样的小屋,也是类似这张床,也是这盏灯啊!多少温馨的梦,绵绵的私语,美好的展望……一晃几十年过去了,这屋里的一切似乎都没有变化,他的额上却有了皱纹,她的头上已出现了白丝……

这的确是个不短的岁月。在这样漫长的时间里,不仅一个人,甚至一个民族,一个国家的命运,都会发生巨大的变化。这个家庭却一直这样不倦地工作,紧张地排列,忙碌地生活……贤惠的女人总是善于自责的,她忽然觉得这一切都是必须的,是她这个家庭存在于世的特定意义。丈夫的不懈的意志中有他必具的信念——他必须是这样,他才有自己的幸福。他惟有这样地生活,他才感到满足。而她惟有他这样的丈夫,才会产生这个泰然不变的家……

她理解他了。她从床上走下来,给他倒水,泡一杯奶粉,她感到这是对自己的一种慰藉。

夜,常常是宁静单调的,没有百般的纷扰。而在赵维章的心里,却始终有一个纷繁浩荡的大千世界……

1990年代到来,他快要退休了,他想的最多的不是退休后将欲何往?而是怎样继续探研他的精深的专业?夏天,他作为他的领域的出色专家,再次乘车去上海参加一个学术会议,同时还有一个重要的个人任务,在隆隆的车声中,他收拾逝去的记忆。

不久前,他的喉咙里突然出血,经五官科医师检查,怀疑是过去的癌症复发了,但不能确诊。他还得又一次去那个医院接受审判。

啊,此行匆匆,任务重重,难道最后会“壮士一去不复还”了吗?

妻子惦念着,女儿惦念着,他的同事、朋友、上级领导、无数经他治愈的人,都在关心他……

他首先按时参加了会议。离预约复查日期还有十多天,他有点焦急。

就在这时,他又接到单位拍来的电报:如果检查正常,请留沪参加法中医学经验交流会。

但是,离这个会议的时间,却只有四天了。

在上海市举行的“第三次法中医学日”那天,他又准时赴会了。他用流利的法语与法国医生座谈。探讨当代外科的发展问题。法国人激动地拥抱他:“了不起,你到法国准是个这个!”法国人翘起了大拇指。他用流利的法语回答:“谢谢你。我们两国医生的目标一致,让所有的人都有健康和幸福!”……

他不担心他复查会有问题么?

不。他担心过一切人,但从没有担心过他自己。

他总是匆匆的。似赛跑,似追赶。只要生命之流激荡,他就要在人生的潮头上,奔徙,挣扎,旋转,追逐……他的家庭在他不断奔忙时,虽然早已搬入了宽敞明亮的新居,但他依旧过着简单朴素的生活,还是用着一切的时间,一如既往地钻研学术,拼命工作,为医院外科医治各种疑难病患……他的生活的节奏紧张了一辈子,无法停顿下来……

尾声

那是1998年4月的一天,赵维章以一个退休返聘专家的身份,在医院专家门诊病房为病人坐诊,听说赵主任坐诊,从四面八方闻讯赶来的病人把就诊室的走廊围得水泄不通。

赵维章看病很认真,不管有多少病人,他总是神情若定,为每个病人细细分析病情和建议处置方案,这是他一直的习惯。他讲的口干舌燥,本来就需要不断饮水的他,连续两个小时没有停歇,身边的实习医生只顾为他的水杯加水,他感到有些力不可支了,起身想做什么,大家以为他要去洗手间,马上为他让开道路,他摇摇头,年轻医生和护士打算护送他去休息室,有的为他拿水杯,有的为他搬椅子,他感到极度的疲乏,正要走出去,突然一阵眩晕,他重重地摔在了地上。

“太累了太累了!”大家一边说着,一边慌忙去找急诊医生,这边他的女婿和年轻医生们手忙脚乱,赶忙把他送进了医院抢救室!

直到这时,他的女婿才说出真情:原来在几天前,他在上海的妹妹家里就摔倒过,他妹妹送他到医院,诊断是轻度脑出血。经过医生们抢救,他刚刚恢复就要求回单位,昨晚刚到家,今天就坚持到单位上班,爱人拦阻不住,只得随他。

听到这些,人们无不感动。

“一定要抢救赵主任!”在院长和医院领导班子的号召下,经过全医院各个科室专家的会诊和倾力抢救,病情稍有稳定,但仍然不能说话,他张着嘴,仿佛有无数的心事要向人们倾吐出来,但怎么也吐不出来。

他再也没有离开病床。

社会各界,所有受到过赵主任治愈过的病人和家属,医院里所有与赵主任共事过或者接触过的同事,甚至他下放时的农民兄弟,都从各个地方赶来看他。所有这些,他自己却一点都不知道了。

他渐渐地失去了感知,再也没有说话,再也没有恢复到常态,他只能呼吸,不能说话,认不出任何人,不知道任何事,他成了个植物人。

2012年4月2日,在医院里躺了整整14年的赵维章,忽然出现了脑梗,继而出现了大面积的脑出血,专家们用各种方法为他抢救,但是再也没有抢救过来。他的生命定格在这个永远的日子。

生命,作为自然法则,它注定是有限的。而作为观念,作为精神,它是永恒的……