如火的青春,如歌的岁月——记巴金的抗战岁月

周立民

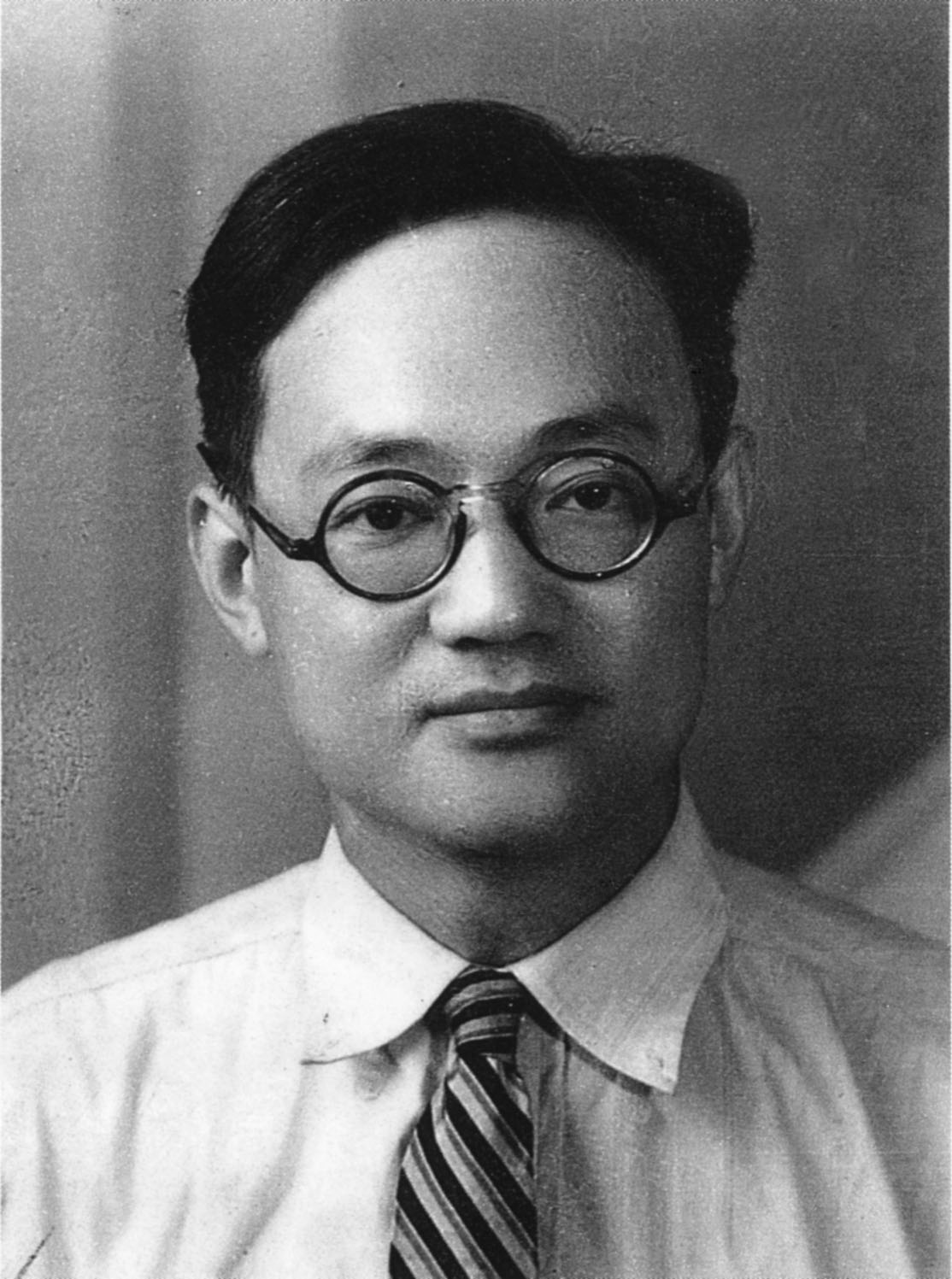

1942年,巴金摄于重庆

1945年,抗日战争已经进入第八个年头,巴金在重庆怀念几个月前去世的朋友缪崇群,他动情地写道:“在那光秃的斜坡上,在经不住风吹雨打的松松的土块下,人们埋葬的不止是你的遗体和那些没有实现的希望,还有我过去十四年的岁月。那应该是我一生中最美丽的日子。青春、热情、理想、勇气、快乐……那些编织幻梦的年龄……它们已经跟着可以为我印证的友人同逝了。”(《纪念一个善良的友人》,《巴金全集》第13卷第517页)这里,当然包括抗战这八年,从三十四岁到四十二岁,这是巴金一生的“黄金时代”。

然而,那又是怎样的岁月啊,颠沛流离,在炮火下求生,在艰难的条件下履行人生的使命。巴金的妻子萧珊曾对朋友叹息:“你不觉得我们一生中最好的时光都在战争中度过了么?”(转引自杨苡《梦萧珊》,《雪泥集》第111页,北京三联书店1987年5月版)可是,生命的活力,青春的热情,却又是任何力量所不能阻挡的,即便是在那些阴云密布、烽火连天的日子里,他们也有自己如火的青春,并且以坚强的意志和强大的坚韧,造就一段如歌的岁月。

一、烽火中的呐喊

1937年7月,卢沟桥事变后,平津告急,8月13日,战火便烧到了上海。四年后,巴金仍然难忘上海的大火:

四年前上海沦陷的那一天,我曾经隔着河望过对岸的火景,我像在看燃烧的罗马城。房屋成了灰烬,生命遭受摧残,土地遭着蹂躏。在我的眼前沸腾着一片火海,我从没有见过这样大的火,火烧毁了一切:生命、心血、财富和希望。但这和我并不是漠不相关的。燃烧着的土地是我居住的地方;受难的人们是我的同胞、我的弟兄;被摧毁的是我的希望、我的理想。这一个民族的理想正受着熬煎。……我咬紧牙齿在心里发誓: 我们有一天一定要昂着头回到这个地方来。我们要在火场上辟出美丽的花园。我离开河岸时,一面在吞眼泪,我仿佛看见了火中新生的凤凰。(巴金:《火》,《巴金全集》第13卷第412页)

战火似恶魔,吞噬一切,却无法吞没中国人的坚强意志。毋需别人来组织,他们自觉地行动起来,文弱的书生与亿万民众一道,立即投入到抗日救亡的行列中。8月14日,茅盾等一批文化人即决定要办起一个适应战时需要的小刊物,并推举茅盾作为主编。当天下午,茅盾便约了冯雪峰去找巴金:

巴金完全赞成办这样一个刊物,他说,文化生活出版社已决定《文丛》停刊,听说上海杂志公司的《中流》、《译文》也已决定停刊,现在可能出现这样一种反常的现象:抗战开始了,但文艺阵地上却反而出现一片空白!这种情形无论如何不能让它出现,否则我们这些人一定会被后人唾骂的!不过当前书店都忙着搬家,清点物资,收缩业务,顾不上出版新书和新刊物,所以新刊物只有我们自己集资来办。好在一份小型周刊所费不多,出版了第一期,销路估计一定会好,这就可以接着出下去。……我们又研究了刊物的名称,初步确定叫《呐喊》,发刊词由我来写。(茅盾:《我走过的道路》下册第4-5页,三联书店香港有限公司1989年9月版)

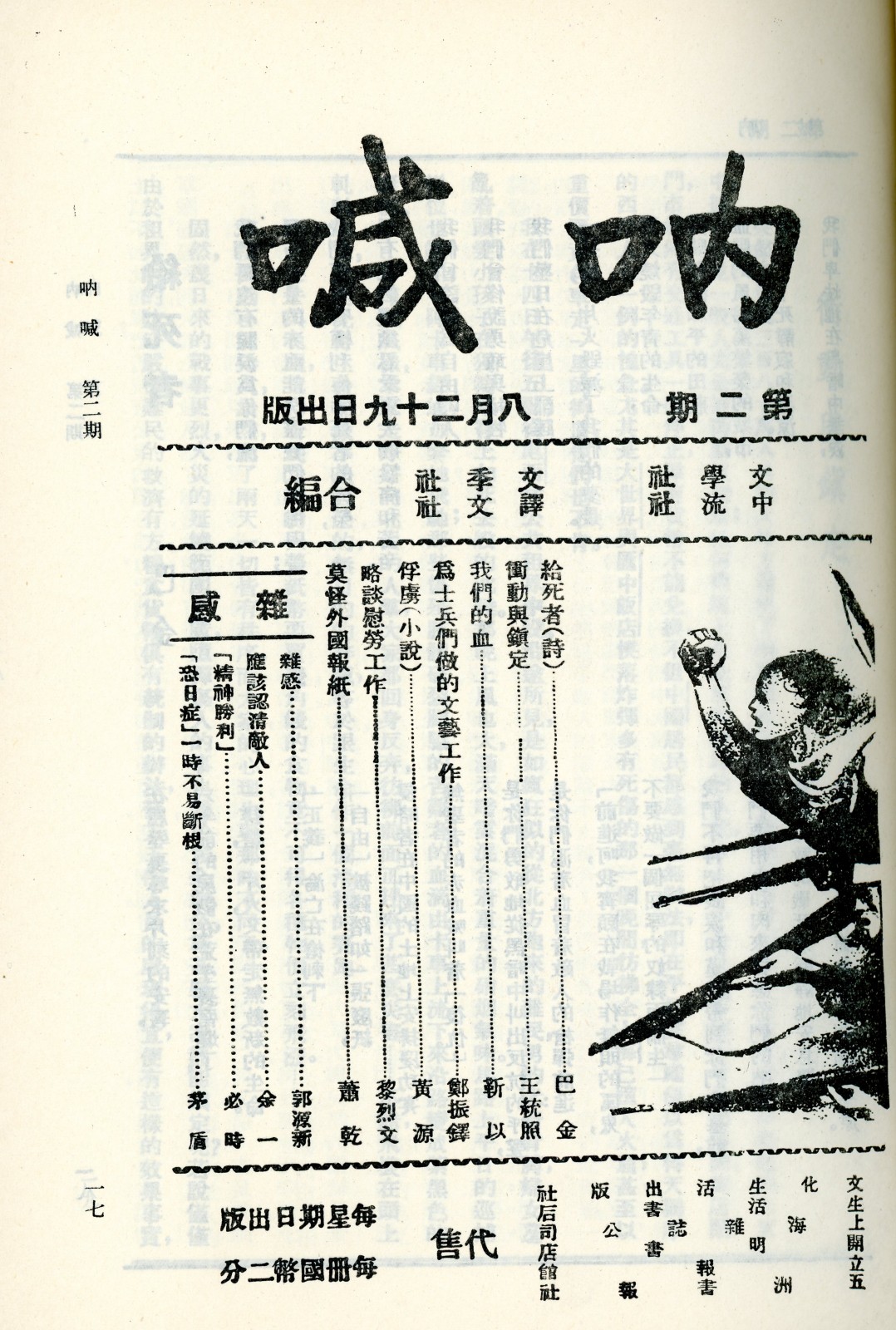

《呐喊》

十天后,8月25日,《呐喊》创刊号便出版了。刊物声明没有稿费,可是,作家们投稿踊跃,人们竞相表达自己的义愤和心底的声音。《呐喊》出了两期,因为要补办登记手续,更名《烽火》。

“又考虑到登记后照例要注明刊物的负责人,就在《烽火》第一期封面上加印了‘编辑人茅盾,发行人巴金’。后来上海沦陷,《烽火》搬到广州继续出版,又把两个负责人倒换过来,成了‘编辑人巴金,发行人茅盾’。其实,从十月份起,我暂时离开上海,《烽火》的实际主编就是巴金了;搬到广州出版后,我这个发行人更完全是挂名,因为那时我已在香港编《文艺阵地》了。” (茅盾:《我走过的道路》下册第8-9页)

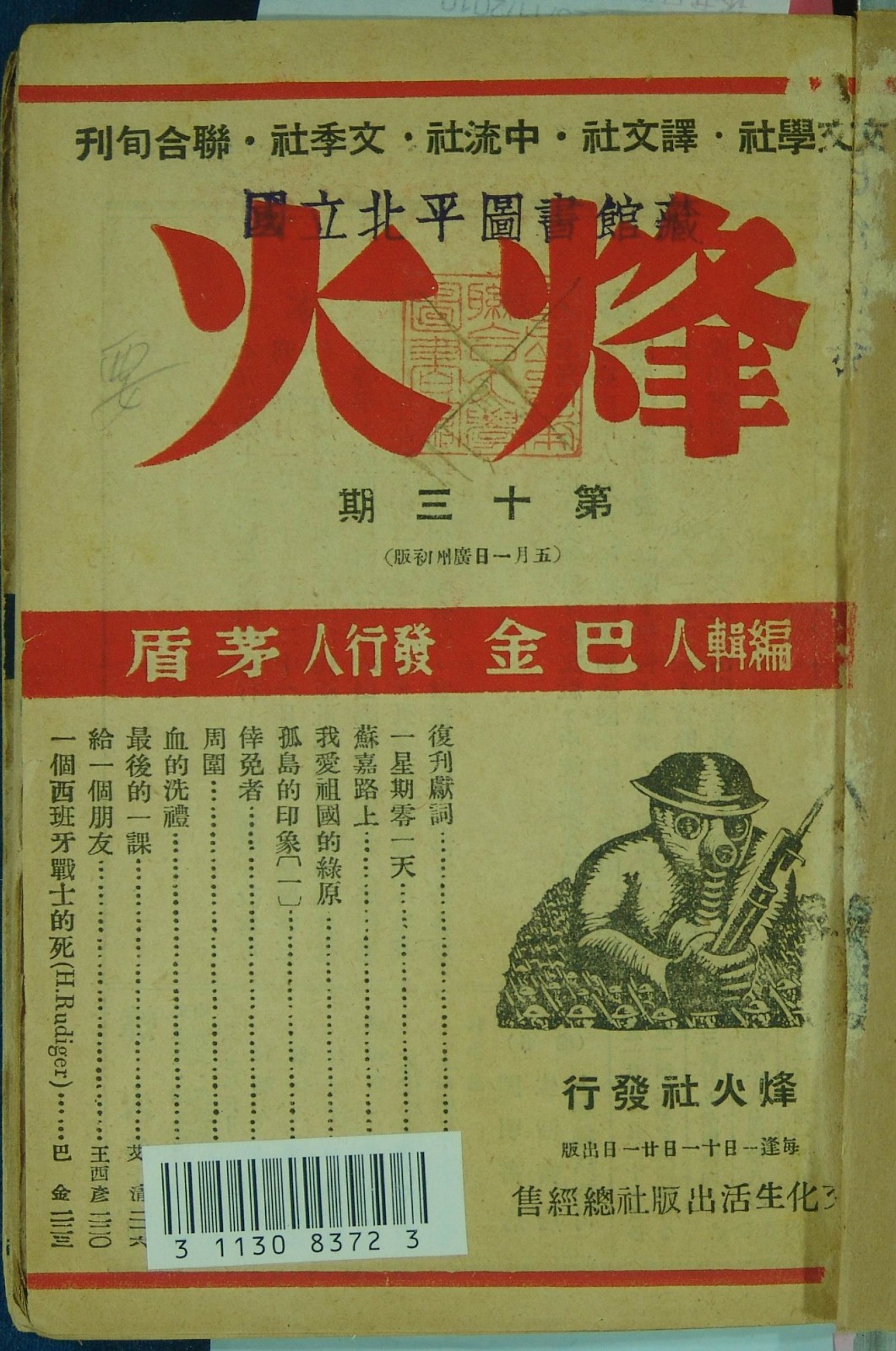

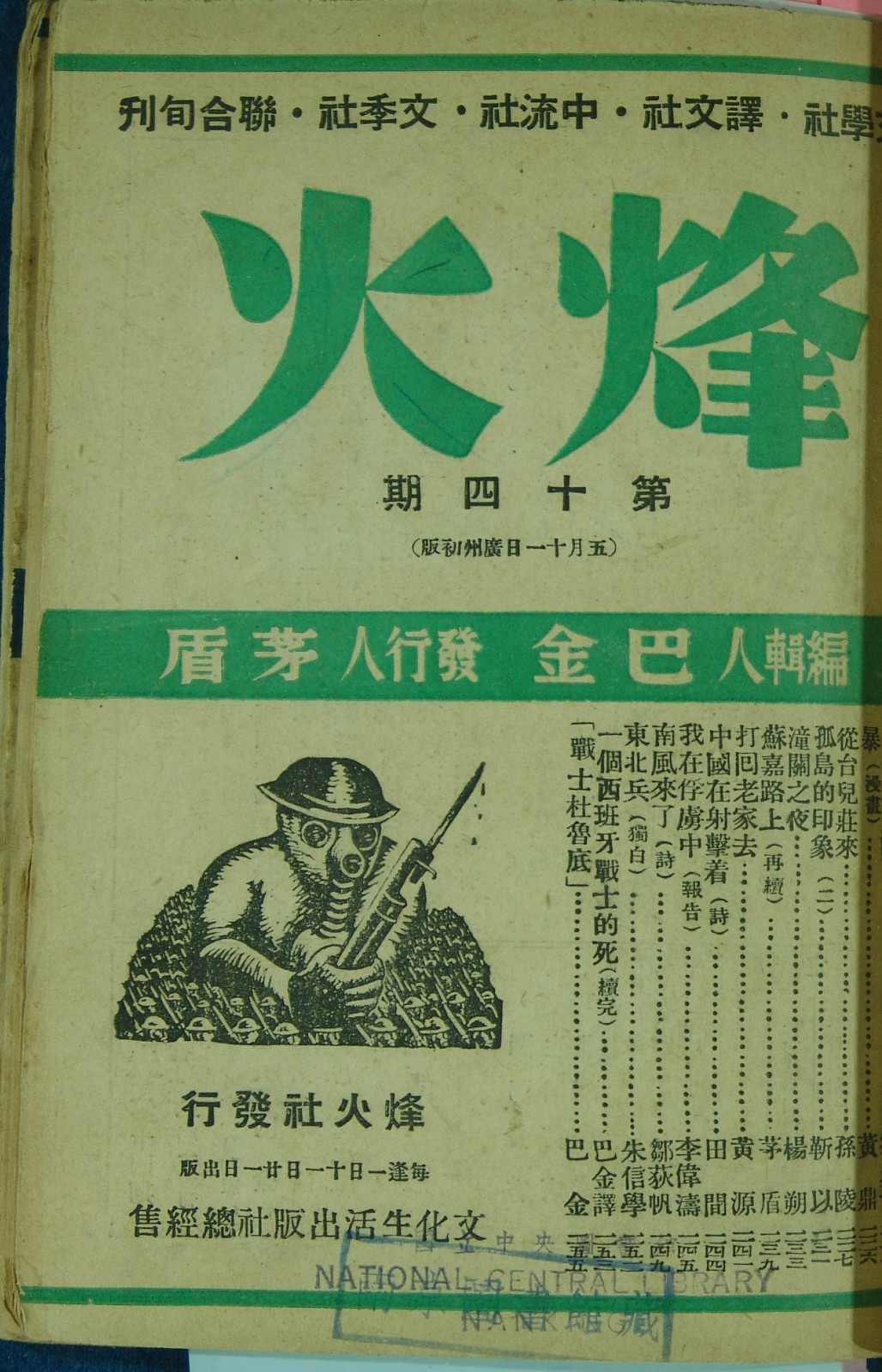

《烽火》

这份小刊物迅速团结了当时文化界的众多重要作家,除了两位编者以外,郑振铎、王统照、胡风、黎烈文、黄源、靳以、萧乾、端木蕻良、鲁彦、芦焚、骆滨基、田间、杨朔、刘白羽、周文……纷纷为之撰稿,他们控诉揭露日军暴行,描述自己在烽火下见闻与感想。巴金在上面发表了杂感、散文、小说、译文等多篇文章,在《呐喊》的创刊号上,他就表达了与民族共存亡的坚定决心:

个人的生命容易毁灭,群体的生命却能永生。把自己的生命寄托在群体的生命上面,换句话说,把个人的生命连系在全民族(再进一步则是人类)的生命上面,民族存在一天,个人也决不会死亡。

上海的炮声应当是一个信号。这一次中国人民真正团结成一个整体了。我们把个人的一切完全交出来维护这个“整体”的生存。这个“整体”是一定会生存的。整体的存在,也就是我们个人的存在。我们为着我们民族的生存虽然奋斗到粉身碎骨,我们也决不会死亡,因为我们还活在我们民族的生命里面。为大众牺牲生命的人会永远为大众所敬爱;对于和大众在一起赌生命的人来说,死并不可怕,也不可悲。(巴金:《一点感想》,《巴金全集》第12卷第549页)

在《给山川均先生》中,巴金给那些不明真相的日本人描述了日军在中国的暴行,拆穿日本某些战争狂人迷惑民众的宣传:

九月八日,贵国空军轰炸松江车站的“壮举”,在贵国历史上是值得大书特书的罢。以八架飞机对付十辆运送难民的列车,经过五十分钟的围攻,投下十七枚重磅炸弹。据一个目击者说,当飞机在列车上空盘旋的时候,拥挤在车中的难民还想不到会有惨剧发生。然而两枚炸弹落下了,炸毁了后面四辆车。血肉和哭号往四处飞迸。未受伤的人从完好的车厢里奔出来。接着头等车上又着了一颗炸弹。活着的人再没有一个留在车上了。站台四周全是仓皇奔跑的人。飞机不舍地追赶着,全飞得很低,用机关枪去扫射他们。人的脚敌不过飞机的双翼。一排一排的人倒下了。最后一群人狼狈地向田里奔逃。机关枪也就跟着朝那边密放。还有一部分人躲进了一个又大又深的泥坑,正在庆幸自己侥幸地保全了性命。然而贵国的空军将士又对准那个地方接连地掷下三个炸弹,全落在坑里爆炸,一下子就把那许多人全埋在土中。

对于这样冷静的谋杀,你有什么话说呢?你不能在这里看见更大的鬼畜性和残虐性么?自然,你没有看见一个断臂的人把自己的一只鲜血淋漓的胳膊挟着走路;你没有看见一个炸毁了脸孔的人拊着心疯狂地在街上奔跑;你没有看见一个无知的孩子守着他的父母的尸体哭号;你没有看见许多只人手凌乱地横在完好的路上;你没有看见烧焦了的母亲的手腕还紧紧抱着她的爱儿。哪一个人不曾受过母亲的哺养?哪一个母亲不爱护她的儿女?(巴金:《给山川均先生》,《巴金全集》第12卷第566页)

在这场旷日持久的战争中,日军一直是两方面来打击中国,一方面是军事行动的攻城战,另一方面是摧毁中国人意志、动摇抗战决心的心理战。包括轰炸城市,给平民生活造成灾难,企图能从心理上瓦解中国人的心理防线,使之成为他们希望的“亡国奴”。在这种情形下,不拿枪不在炮火连天前线的作家们,以笔为枪,激起民众的抗战热情,激励民族斗争的信心,他们与那些巡回在街头的演讲队、深入到战地的剧团一道,为重铸民族的信心起到了举足轻重的作用。历史学家是这样评价抗战文化运动的:

“抗日文化运动是揭露敌人、发动群众共赴国难、参加抗日的重要手段。抗战后期国统区抗战文化运动的发展,在唤醒民众将士的觉悟,粉碎日本侵略者妄图涣散我国军民抗日的意志和精神的文化进攻战和精神战,激励军民的战斗意志和胜利信心,防止妥协投降行为和失败心理,暴露和抨击时弊,推进中国社会进步,推动大后方文化事业发展方面,都发挥了极其重要的作用。它是中国抗战胜利的重要因素之一。”(李新总编《中华民国史》第10卷第 266页,中华书局2011年版)那么,巴金和茅盾编辑的《烽火》,则是抗战文化运动的先声和鲜明的火焰。

《烽火》在上海一直出到10月21日被租界当局阻挠停刊,次年,巴金到广州后,于1938年5月1日复刊,直到当年10月11日广州沦陷前停刊。在广州,后来《烽火》和《文丛》两个刊物的编辑之责都落在巴金身上,“稿子编好留在印刷局,有的校样送来就得赶快校好送回印局;有的久未排好就应当打电话或者派人去催索校样。刊物印出送到便是八九千册。我们应该把它们的大半数寄到各地去。于是大家忙着做打包的工作,连一个朋友的九岁孩子也要来帮一点小忙。此外我们还答应汉口一个书店的要求,把大批的书寄到那边,希望在武汉大会战之前从那里再散布到内地去。这类事情都得在夜间空闲的时候做。大家挥着汗忙碌工作,一直到十一点钟,才从办事处出来。我们多做好一件事情觉得心情畅快,于是兴高采烈地往咖啡店或茶室去坐一个钟点,然后回家睡觉,等待第二天的炸弹来粉碎我们的肉体。”“但是刊物终于由旬刊,变成了无定期刊。印刷局不肯继续排印以加价要挟,连已经打好纸型的一期也印了十多天才出版;至于五月中旬交割一家印局的小书,则因为那个印局的关门一直到八月一日才找回原稿。”(《在轰炸中过的日子》,《巴金全集》第13卷126—129页)那不是一个可以安心搞文化的年代,很多基本条件都不具备,1938年10月1日《烽火》第19期上,巴金以编者的名义写道:“我最近带了编好的三期《烽火》的稿子走过许多地方,甚至在汉口也找不到一个适当的承印处。我们既没有雄厚的资本来付高昂的印价,又没有充裕的时间精力和印局负责人不断地交涉,在这陌生的环境里两三个人的有限的努力常常是没有什么效果的。……但我们以后还是要尽力克服种种困难把这刊物维持下去的。”(《给读者》[《烽火》],《巴金全集》第17卷第34页。)他们就是这样工作的,他们在工作中实现着自己的誓言。

更为令人感动的是,1938年10月20日,广州沦陷前的十个小时,巴金一行人才乘小木船离开广州,后又换乘货船去梧州,由梧州到桂林,在兵荒马乱的岁月里,这一路上经过的艰难险阻自不必言,而巴金随身所带的,除了简单的行李外,居然还有离开广州前一天,从印局中取出的《文丛》第二卷第四期的纸型。1938年11月25日在桂林写这一期《写给读者》中,巴金叙述了这个经历:

大亚湾的炮声就隆隆地响了。我每天去印局几次催送校样,回“家”连夜批改,结果也只能在十月十九日的傍晚取到全部纸型。那时敌骑已经越过增城,警察也沿街高呼过“疏散人口”了。第二天的黄昏我们就仓皇地离开广州。我除了简单的行李外,还带着本期《文丛》的纸型。二十一期《烽火》半月刊虽已全部排竣,可是它没有被制成纸型的幸运,便在二十一日广州市的大火中化为灰烬了。

我带着《文丛》的纸型走过不少的地方。在敌人接连不断的轰炸下它居然不曾遗失或者损坏,这倒是意外的事。现在我能够在桂林将它浇成铅版、印成书,送到读者的手里,在我也算是了却一桩心愿,我当然高兴。

这本小小刊物的印成,虽然对抗战的伟业并无什么贡献,但是它也可以作为对敌人暴力的一个答复:我们的文化是任何暴力所不能摧毁的。

而在接下来两期的编辑中,他遭遇了更为困难甚至惊险的环境,与桂林城市一同真正经历了炮火的洗礼:

“这本刊物是在敌机接连的狂炸中编排、制型、印刷的。倘使它能够送到读者诸君的眼前,那么请你们相信我们还活着,而且我们还不曾忘记你们。”“我在这个城市里经历过它最惨痛、最艰苦的时刻,我应该借着这本小小刊物把这个城市的呼声传达给散处在全国的读者诸君。物质的损坏并不能摧毁一个城市的抗战精神,正如刊物的停刊与撰稿人的死亡也不能使我们的抗战的信念消灭。倘使这本小小的刊物能够送到诸君的手中,还希望你们牢牢记住弟兄们的这样的嘱咐。”(《写给读者二》[《文丛》],《巴金全集》第17卷88-89页。)

八年来,巴金就是在这样的环境中工作的,在广州,桂林,昆明,重庆,不论多么艰难,不论遭受了多大的困难,甚至是毁掉了重来,巴金和他的朋友们呵护着小小的文化生活出版社决心和行动从未改变,总将控诉的声音传播出去,将中国新文学最美的声音传播去,将人类文明的火种传播开来,文学丛刊、译文丛刊、现代长篇小说丛刊、文季丛书、烽火小丛书……这些丛书和其中光辉的名字,已经早已写在了民族的文化史上,了解这段历史的人,不难体会到那时一段什么样的日子,在天上有敌机的轰炸,地上是逃难的混乱人群,战争让社会生活陷入停顿、混乱,物资紧缺,物价紧张,这一批可敬的文化人在生命尚且不保的情况下,居然还在写稿子,编稿子,跑印居,办刊物,把心中的火焰传递到中国民众的心头。今天看来,这些个行为的本身所蕴含的知识分子坚守岗位、不屈不挠的韧性精神,本身就是一笔重要的财富。

二、身经百“炸”

这位中国的克鲁泡特金,巴金先生,太使我们爱护了,它拥有许多忠实读者,也就有许多人注意他言行举止。最近一时期,大家为他的失踪,急坏了人,有的说他已到昆明,有的则说他及早避难香港,也有竟说他蒙难广州了,但终究没有可靠的证实,沪港朋友全打听他音讯行踪,萧乾特在香港《大公报》刊了则“寻朋友”,照录如下:“广州失陷后,巴金先生迄今尚无音讯。现沪上及各方友人函电频来,乾个人亦甚焦灼。如有知其行踪者,务祈立即通知鄙人为感。萧乾谨启。”

这是1938年11月21日上海《电声》周刊第42期上刊登的一则消息,虽然后来担心被解除了,但朋友的惦念不是没有理由的。那时,人的生命随时都可以交出去,在11月28日该刊的下一期上,巴金曾有短简叙述自己逃难的情况: 作家巴金,自离沪后就到了广州去,但自广州失陷以后,直到现在,一直没有音讯,失踪了好久,外间竟有传谣说他已经遇了难。直到最近,他才有信给外界关怀他的人,报告他最近的状况,极为详细,那信是这样的:

诸友: 我们二十日晚上平安地离开了广州,同行十人,搭的是一只装货的木船。乘客就只有我们这一伙。在船上住了五天才到达都城,在都城换小火轮转梧州。二十五深夜到了梧州。我们在这里等船。我预备去桂林。广州情形很混乱。我们在这里还见好些二十一日出来的人,知道二十一日情形就乱得一塌糊涂,在那天上午走的人都不能带行李出来。过几天我再寄一篇描写最后两天广州的情形及我们退出的经过。祝好。二十八日。巴金

巴金是在上海沦为“孤岛”,写完长篇小说《春》之后,于1938年春离开上海,转道香港奔赴广州。从此,他也开始了抗战八年的颠沛流离的生活。10月20日在广州沦陷的前夕,他与萧珊、弟弟李采臣、林憾庐等人离开广州,26日达梧州,月末到柳州,11月中旬抵达桂林。后来,回过上海,又去昆明,重庆,成都,贵阳……抗战八年,在大后方很多城市都留下了巴金的足迹。他甚至戏称自己是“身经百炸的人”:“对于和平城市的受难,我已经有了丰富的经验,一九三七年下半年在上海,一九三八年上半年在广州,下半年在桂林,生命的毁灭、房屋的焚烧、人民的受苦,我看得太多了!但是这一切是不是就把中国人民吓倒了呢?是不是就把中国知识分子吓倒了呢?当然没有。上飞机的前一两天,我和开明书店的卢先生闲谈,我笑着说:‘我们都是身经百炸的人。’他点头同意。”(巴金:《关于〈龙·虎·狗〉》,《巴金全集》第20卷第630页)

难民聚集的上海南火车站遭到日军轰炸,大量平民伤亡。图为小男孩坐在地上嚎啕大哭,浑身污泥,恐惧无助。(摄影:王小亭)

手无寸铁的百姓被轰炸致死的惨剧,一座城市变成废墟的景象,生命随时都被炮火夺去的惊恐,逃难路上的艰辛……这些都化成了文字写进了他的《旅途通讯》、《旅途杂记》(《旅途通讯》,初版为上下册,分别于1939年3月、4月文化生活出版社初版。《旅途杂记》,1946年4月由万叶书店出版)等书中。“这些全是平凡的信函。但是每一封信都是在死的黑影的威胁下写成的。这些天来,早晨我见到阳光就疑惑晚上我会睡到什么地方。也许把眼睛一闭,我便会进入‘永恒’。”(巴金:《〈旅途通讯〉前记》,《巴金全集》第13卷113页)

巴金曾这样描述他1938年8月8日在广州所经历的大轰炸:

飒飒声一起,一些陌生的人(还有邻舍那位太大带了小孩;疯狂地涌进我们的屋子里来。他们带着轻微的惊呼,一齐往地上蹲伏。炸弹爆炸了,声音不大,似乎落在很远的地方。我觉得奇怪。但是第二次“飒飒”声又起了。仍旧只听见小的爆炸声。大家略为安心。可是飞机还在上空盘旋。在第三次的“飒飒”声响起之后,一个巨大的爆炸声震撼了这间屋子。我在这里用“震撼”二字自然不恰当,因为房间不过微微摇动一下,我还觉得一股风吹到我的腿上,别的就没有什么了。然而在那巨声刚起的时候,我和别的人都以为这颗炸弹一定在我们的头上爆炸。我们的办事处是在楼下,头上还有三层洋房,倘使是一颗小炸弹,我们在下面还有活命的希望。我坐在藤椅上没有动一下,头埋着,眼光固定在一堆校样上面。我微微张开口,我想要是这里被炸,我还能活的话,为了不使耳膜震破,我应当将口张开。我们定了神,静悄悄地看看四处,眼前还是一个和平的世界。轧轧声消失了。房里没有一点改变。桌上多了一层灰。蹲下的人站起来,慢慢地走出房去。紧张的空气松弛了。我看朋友们的脸。那些脸上好像蒙了一张白纸。可惜我看不见自己的脸色。(巴金:《在广州》,《巴金全集》第13卷118—119页。)

在那些日子里,“飞机在头顶上盘旋,下降,投弹,上升,或者用机关枪扫射。房屋震动了,土地震动了。有人在门口叫。有人蹲在地上。我们书店的楼下办事处也成了临时避难室。……我在咖啡店里看不见什么,玻璃窗给木板通了大半,外面是防空壕,机关枪弹一排一排地在附近飞过,许多人连忙伏在地上。我不能够忍受这种紧张的空气,便翻开手里的书,为的是不要想任何的事情,却以一颗安静的心来接受死。这时我的确没有想什么。我不愿意死,但是如果枪弹飞进来,炸弹在前面爆炸。我也只好死去。”

1938年底在桂林过着的也是差不多的日子,“十二月二十九日的大火从下午一直燃烧到深夜。连城门都落下来木柴似地在燃烧。城墙边不可计数的布匹烧透了,红亮亮地映在我的眼里像一束一束的草纸。那里也许是什么布厂的货栈罢。”巴金也曾看到过这样情景:“在某一处我看见几辆烧毁了的汽车:红色的车皮大部分变成了黑黄色,而且凹下去,失掉了本来的形态。这些可怜的残废者在受够了侮辱以后,也不会发出一声诉冤的哀号。忽然在一辆汽车的旁边,我远远地看见一个人躺在地上。我走近了那个地方,才看清楚那不是人,也不是影子。那是衣服,是皮,是血肉,还有头发粘在地上和衣服上。我听见人讲起那个可怜人的故事。他是一个修理汽车的工人,警报来了,他没有走开,仍旧做他的工作。炸弹落下来,房屋焚毁,他也给烧死在地上。后来救护队搬开他的尸体,但是衣服和血肉粘在地上,一层皮和尸体分离,揭不走了。”(巴金:《桂林的受难》,《巴金全集》第13卷214、214—215页)

1941年,在昆明,他看到是一个少女的死:“那天中午我也走过这个园子,不过不是在这里,是在另一面,就是在楼房的后边。在那个中了弹的防空洞旁边,在地上或者在土坡上,我记不起了,躺着三具尸首,是用草席盖着的。中间一张草席下面露出一只瘦小的腿,腿上全是泥土,随便一看,谁也不会想到这是人腿。人们还在那里挖掘。远远地在一个新堆成的土坡上,也是从炸塌了的围墙缺口看进去,七八个人带着悲戚的面容,对着那具尸体发愣。这些人一定是和死者相识的罢。那个中年妇人指着露腿的死尸说:‘陈家三小姐,刚才挖出来。’以后从另一个人的口里我知道了这个防空洞的悲惨故事。”(巴金:《废园外》,《巴金全集》第13卷第405页)

逃难的一路上所经受的颠簸之苦也是平常住惯了大都市的人所难以想象的。从广州逃出来,先是要雇小船将他们转运到货船上,船都涨价了,雇个小船都要费一番口舌。终于弄好了,行船的一路上,走走停停,为的是躲避敌机的轰炸。这样要等的船也可能来不了,焦急地等待,深夜十二点半被叫醒,慌忙收拾行李,还没有弄好,说是拖渡船已经走了,折腾得疲乏不堪又睡下了,到凌晨四点,又被叫醒,在黑暗与寒冷中上了小艇上……这样的情况很常见。巴金在《旅途通讯》中不避烦琐地报告着这个路上的每一个细节,这些文字写出了离乱年代中普通人的窘迫和无力,在逃荒、转移中,在炮火的追赶下,人是多么渺小啊,生命是多么脆弱啊,但恰恰是这样,哪怕一点点相互扶助却有莫大的温暖;恰恰是这样,他们才深切地理解了自由和生命的真正价值……

《烽火》

时过境迁,重温巴金的这些文字,我们会发现:这些就是活生生的民族记忆,是一部私人的民族苦难史。

三、孤岛中的沉思

巴金孤岛时期隐居的霞飞坊59号(近淮海坊)

日军攻陷上海时,因为并没有对英、法、美等国宣战,他们在上海的租界区便形成了一个不在日军管制之下的特殊的“孤岛”,从1937年11月到1941年12月,这段时期有四年之久。“孤岛”中蛰伏了一批文化人,造就了特殊的“孤岛文学”。巴金曾有两段孤岛时期的生活经历,期间,他分别完成了《春》、《秋》两部长篇小说,与之前的《家》构成了中国现代文学史上久负影响的《激流》三部曲。

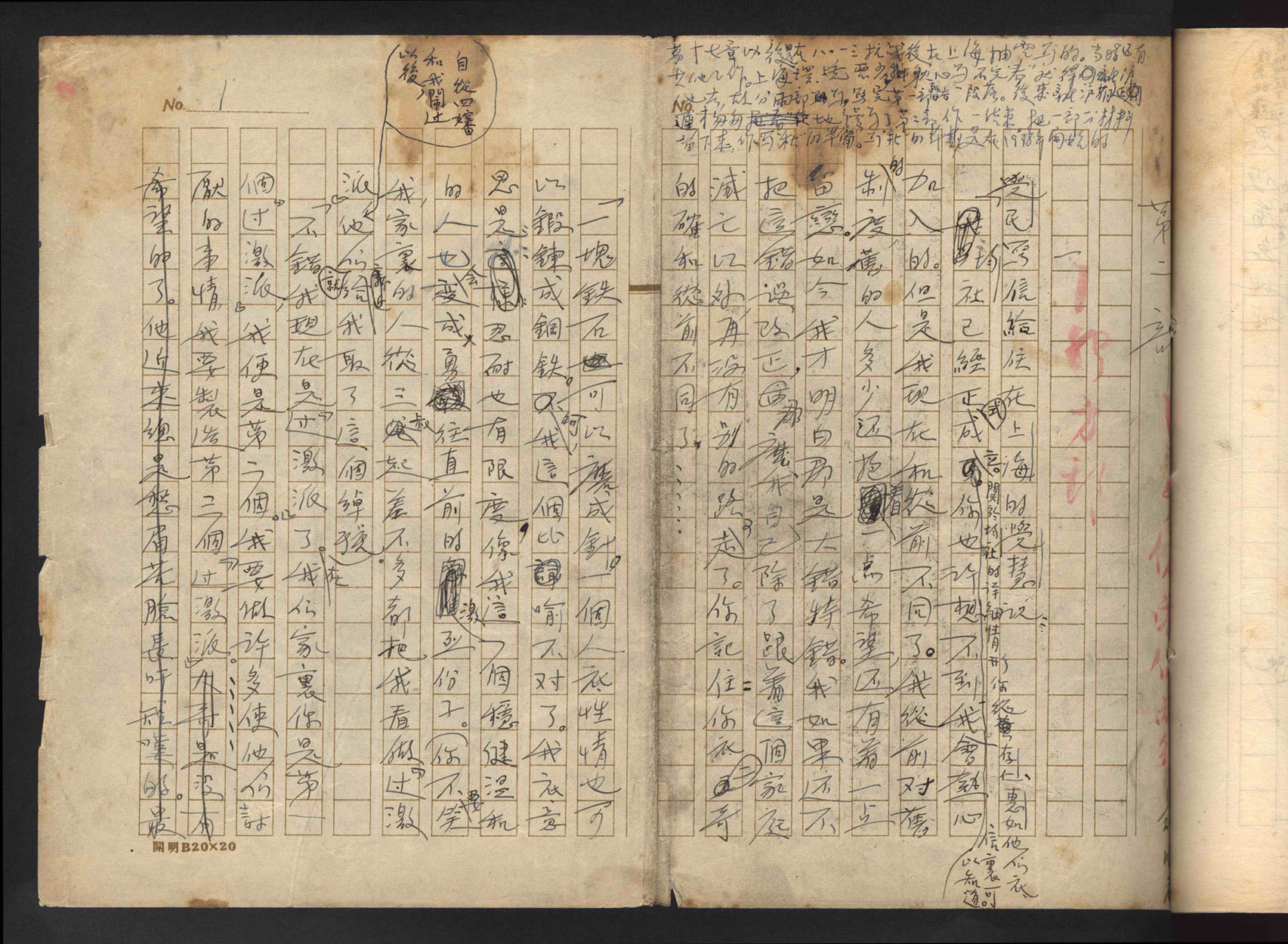

《春》手稿第二部P001

在前方激战正酣之时,一向与时代主题紧密联系的巴金,为什么不直接写抗战题材的作品而去追述古老的家族故事呢?对此,巴金有自己的考虑:“人们说,一切为了抗战。我想得更多,抗战以后怎样?抗战中要反封建,抗战以后也要反封建。这些年高老太爷的鬼魂就常常在我四周徘徊,我写《秋》的时候,感觉到我在跟那个腐烂的制度作拚死的斗争。”(巴金:《关于〈激流〉》,《巴金全集》第20卷第682页)这种想法,与巴金独特的抗战观也有联系,在巴金看来,抗战不仅是双方争胜负的一场战场,也是中华民族自我觉醒、更新、重生的契机。不仅要“抗战”,还要“改革”,抗战只是一道“门”,跨过它还要往前走,最终掀起“社会革命”才真正挽救民族危亡:

我从没有怀疑过“抗×”的路。我早就相信这是我们目前的出路。我所看见的大众的路里就包含着争取民族自由的斗争。……但是大众的路也并非简单的“抗×”二字所能包括。单提出“抗×”而不去想以后怎样,还是不能解决问题。我们且把“抗×”比作一道门,我们要寻到自由和生存,我们要走向光明,第一就得跨进这道门。但跨进门以后我们还得走路。关于那个时候的步骤,目前也该有所准备了。因为我们谁都不是狭义的爱国主义者,而且近年来欧洲大陆已经给了我们不少有益的例子。(巴金:《路》,《巴金全集》第13卷第102—103页)

他以西班牙革命为例子说:“我们过去的政治的机构是不行的。我们在这方面需要着大的改革……”因此,他认为应该提出的口号是“抗战与改革”,“这两者是应该同时进行的。”(巴金:《公式主义者》,《巴金全集》第13卷第250页)

正是在这样的观念下,1937年底,上海成为“孤岛”之后,一时离不开的巴金,重拾抗战前就开始写的《春》,直到写完它才离开。孤岛的生活有一种愤怒淤积于胸不得抒发的愤懑,巴金说:“在这里空气太沉闷了。有人把这里称作‘孤岛’,但我说,它更像一个狭的囚笼,有时我觉得连气也缓不过来,在这里真可以说是有一只魔手扼住我的咽喉。”(巴金:《感想(一)》,《巴金全集》第13卷228页)写作,让巴金内心的郁闷找到了倾吐的空间,“下笔的时候我常常动感情,有时丢下笔在屋子里走来走去,有时大声念出自己刚写完的文句,有时叹息呻吟、流眼泪,有时愤怒,有时痛苦。《春》是在狄思威路(溧阳路)一个弄堂的亭子间里开了头,后来在拉都路(襄阳路)敦和里二十一号三楼续写了一部分,最后在霞飞路霞飞坊五十九号三楼完成,那是一九三六到一九三七年的事。”(巴金:《关于〈激流〉》,《巴金全集》第20卷681-682页)

《春》书影

其实在1935年10月写《爱情的三部曲·总序》时,巴金就曾预告《春》的写作,当时巴金曾经听过一个四川姑娘为求学自杀未遂的故事,她逃出后又被找回家中,后来终于得到父亲的同意,在哥哥帮助下离开家乡……《春》中巴金以“淑英”的故事来改写四川姑娘的事情,并创造了蕙这个人物。战前,因为连载小说的《文季月刊》停刊,巴金仅完成小说前十章。淞沪会战爆发后,巴金忙于抗日救亡的宣传活动,小说又被放到了一边。但中国军队撤退后,人们纷纷离开上海,巴金打算将小说告一段落也走开,就用了十多个日夜完成了小说第一部。此时,书店决定在上海排印和出版这部书,巴金于是又拿起笔记将《春》的故事继续下去,“那些日子的确不是容易度过的。”“那个时候我除了写作外常常在霞飞路上散步,我喜欢看那些充满朝气的年轻面孔。每次看见青年学生抱着书从新开办的学校和从别处迁来的学校里走出来,我就想到为他们写点东西。回到自己的房间拿起笔写小说,我就看见平日在人行道上见到的那些天真、纯洁的脸庞。我觉得能够带给他们一点点温暖和希望是我最大的幸福。”(巴金:《谈〈春〉》,《巴金全集》第20卷第424、425页)《春》完成于1938年2月,看完全书的校样,巴金离开上海去广州。

《秋》手稿P001

《秋》的完成同样是在孤岛中的上海,1939年下半年到第二年上半年,巴金和从天津逃难到上海的三哥尧林度过了一段难忘的的书斋生活。“当时我在上海的隐居生活很有规律,白天读书或者从事翻译工作,晚上九点后开始写《秋》,写到深夜两点,有时甚至到三、四点,然后上床睡觉。我的三哥李尧林也在这幢房子里,住在三楼亭子间,他是一九三九年九月从天津来的。第二年七月我再去西南局,他仍然留在上海霞飞路一直到一九四五年十一月我回上海送他进医院,在医院里他没有活到两个星期。他是《秋》的第一个读者。我一共写了八百多页稿纸,每次写完一百多页,结束了若干章,就送到开明书店,由那里发给印刷所排印。原稿送前我总让三哥先看一遍,他有时也提出一两条意见。我五月初写完全书,七月中就带着《秋》的精装本坐海船去海防转赴昆明了。”(巴金:《关于〈激流〉》,《巴金全集》第20卷682—683、682页)沈从文高度评价了在一个动荡的大时代中,坚守信仰,沿着自己的思路思考的巴金这样的写作者:“ 个人所思所愿虽极小,可并不对别人伟大企图菲薄。如茅盾写《子夜》,一下笔即数十万言,巴金连续若干长篇,过百万言,以及并世诸作家所有良好表现,与在作品中所包含的高尚理想,我很尊重这种有分量的工作,并且还相信有些作家的成就,是应当受到社会上各方面有见识的读者,用一种比当前更关心的态度来尊重的。人各有所长,有所短,能忠于其事,忠于自己,才会有真正的成就……”(沈从文:《给一个作家》,《沈从文全集》第17卷第345页,北岳文艺出版社2002年12月版)

《秋》书影

巴金的离开,也是不得已的。那时候的孤岛,特务横行,暗杀、绑架爱国人士的事情,时有发生,已很难为他提供安宁的写作环境。很多人为了安全,不得不隐姓埋名,不在社会上露面。巴金一直在发表作品,鼓舞民众抗战,无疑对其人身安全带来很大威胁,一旦《秋》完成,他不得不选择离开。他没有想到,这一别五年,再回来时,三哥已经缠绵病榻不久于人世,兄弟俩再也没有再一起倾谈、写作的时光了。

1940年5月,巴金即将告别上海,在文字中,他表达了自己的复杂心情:

两年前在广州的轰炸中,我和几个朋友蹲在四层洋房的骑楼下,听见炸弹的爆炸,听见机关枪的扫射,听见飞机的俯冲。在等死的时候还想到几件未了的事,我感到遗憾。《秋》的写作便是这些事情中的一件。

因此,过了一年多,我又回到上海来,再拿起我的笔。我居然咬紧牙关写完了这本将近四十万字的小说。这次我终于把《家》的三部曲完成了。读者可以想到我是怎样激动地对着这八百多页原稿纸微笑,又对着它们流泪。

这几个月是我的心情最坏的时期,《秋》的写作也不是愉快的事……每夜我伏在书桌上常常写到三四点钟,然后带着满眼鬼魂似的影子上床。有时在床上我也不能够闭眼。那又是亨利希•海涅所说的“渴慕与热望”来折磨我了。我也有过海涅的“深夜之思”,我也像他那样反复地念着:

我不能再闭上我的眼睛,

我只有让我的热泪畅流。

在睡梦中,我想,我的眼睛也是向着西南方的。

在这时候幸好有一个信念安慰我的疲劳的心,那就是诗人所说的:

Das Vaterland wird nie verderben. (祖国用不会灭亡)

(巴金《〈秋〉序》,《巴金全集》第3卷第3-5页)

四、爱情的收获

巴金与萧珊1937年5月摄于苏州青阳港

早年,巴金曾有奉行独身主义一说,抗战时,他的身边多了一位年轻漂亮的女孩子,自然不能不引起人们格外关注。西南联大教授吴宓1940年10月18日日记曾记:“遇巴金,携一年少而摩登之妻。苏人。寒暄。后知系其女友(联大女生),非妻也。”(《吴宓日记》Ⅶ卷第248页,北京三联书店1998年6月版)其实,抗战伊始,他们就相依相伴。与他们一起逃出广州的张兆和的弟弟张宗和就曾记过:“巴金先生和他的女友很亲热,陈小姐很会撒娇,我们常常背后笑他们。”(《秋灯忆语》第22页,人民文学出版社2013年8月版)这八年,虽然也曾有分散两地之时,然而这个美丽的身影,要么在巴金的身旁,要么也在他的心上。巴金说:

她陪着我经历了各种艰苦生活。在抗日战争紧张的时期,我们一起在日军进城以前十多个小时逃离广州,我们从广东到广西,从昆明到桂林,从金华到温州,我们分散了,又重见,相见后又别离。在我那两册《旅途通讯》中就有一部分这种生活的记录。……我决定不让《文集》重版。但是为我自己,我要经常翻看那两小册《通讯》。在那些年代每当我落在困苦的境地里、朋友们各奔前程的时候,她总是亲切地在我的耳边说:“不要难过,我不会离开你,我在你的身边。”(巴金:《怀念萧珊》,《巴金全集》第16卷第26—27页)

萧珊1939年摄于昆明

他们两人相识于抗战前,萧珊,本名陈蕴珍,原是巴金的一个读者,先是书信联系,后来才见面,并确立了恋爱关系。萧珊的身影很快也出现在巴金的作品里,长篇小说《火》中有一位性格活泼的少女叫冯文淑,“冯文淑也就是萧珊。第一部里的冯文淑是八•一三战争爆发后的萧珊。参加青年救亡团和到伤兵医院当护士都是萧珊的事情,她当时写过一篇《在伤兵医院中》用慧珠的笔名发表在茅盾同志编辑的《烽火》周刊上,我根据她的文章写了小说的第二章。这是她的亲身经历,那时不过是一个高中学生,参加了一些抗战救国的活动。倘使不是因为我留在上海,她可能像冯文淑那样在中国军队撤出以后参加战地服务团去了前方。”(巴金:《关于〈火〉》,《巴金全集》第20卷第638页) 巴金在作品的前言后记中,都提到了萧珊带给他的鼓励和温暖。

那个特殊岁月中,也曾留下他们终生难忘的记忆。1940年夏天,在昆明,“萧珊在西南联合大学念书,暑假期间,她每天来,我们一起出去‘游山玩水’还约一两位朋友同行。武成路上有一间出名的牛肉铺,我们是那里的常客。傍晚或者更迟一些,我送萧珊回到宿舍。”(巴金:《关于〈龙•虎•狗〉》,《巴金全集》第20卷第629页)第二年暑假,巴金再次来到昆明:“那些日子里我的生活很平静,每天至少出去两次到附近小铺吃两碗‘米线’,那种可口的味道我今天还十分怀念。当然我们也常常去小馆吃饭,或者到繁华的金碧路一带看电影。后来萧珊的同学们游罢石林归来,我们的生活就热闹起来了。”(巴金:《关于〈龙•虎•狗〉》,《巴金全集》第20卷第633页)

巴金与萧珊花溪结婚图(王仲清 作)

八年相恋,在那个战火纷飞的岁月里,有情人终成眷属。“我们没有举行任何仪式,也不曾办过一桌酒席,只是在离开桂林前委托我的兄弟印发一份‘旅行结婚’的通知。”1944年5月8日,他和萧珊两个人在贵阳郊外的“花溪小憩”举行了特别的“婚礼”:

我们结婚那天的晚上,在镇上小饭馆里要了一份清炖鸡和两样小菜,我们两个在暗淡的灯光下从容地吃完晚饭,散着步回到宾馆。宾馆里,我们在一盏清油灯的微光下谈着过去的事情和未来的日子。我们当时的打算是萧珊去四川旅行,我回桂林继续写作,并安排我们婚后的生活。我们谈着,谈着,感到宁静的幸福。四周没有一声人语,但是溪水流得很急,整夜都是水声,声音大而且单调、那个时候我对生活并没有什么要求。我只是感觉到自己有不少的精力和感情,需要把它们消耗。我准备写几部长篇或中篇小说。(巴金:《关于〈第四病室〉》,《全集》第20卷588—589页)

贵阳花溪小憩今景

尽管那是在偏僻的小镇,但是,当时灵敏的报刊还是迅速捕捉到巴金生活的变化。1944年9月1日出版的重庆《时兆月报》第2卷第9期上,便看出一篇题为《巴金有“家”》的短讯:“以著作小说,尤其《家》的写作著名的巴金,其于五月八日在贵阳花溪与陈蕴珍女士结婚。新娘上海人,现年二十五岁,长于英国文学。读者谓,久悬中馈的巴金,现在真有‘家’了。巴金平日沉默寡言,此次结婚亦在沉默中举行,故知知者甚少。”他们后来会聚到重庆,才真正建立起自己的家,朋友曾记下这个简陋的家:

萧珊和巴金结婚以后,从贵阳来到重庆,住在重庆民国路文化生活出版社楼梯下的一间小屋里。那间小屋,黑暗、潮湿、窄小,用作新居,实在太不像样。那时,我是重庆文化生活出版社的经理,巴金是总编辑。我既是主人又是朋友,所以我坚持要把我住的一间楼房腾出来。但巴金不肯,萧珊也不叫让。……

巴金夫妇住的那间小屋,除了一张双人床外,几乎一无所有。出版社要为他们置办几样家具,他们无论如何不要。因为他们觉得为了他们的新居,让出版社花钱,这会使他们不安,说什么也不让买。于是,新房简朴,一切从简。简朴之至!(田一文:《忆巴金写〈憩园〉》,《我忆巴金》第20页)

没有摆过一桌酒席的婚礼,“四个玻璃杯”开始组织起来的家:“从贵阳我们先后到重庆,住在民国路文化生活出版社门市部楼梯下七八个平方米的小屋里。她托人买了四只玻璃杯开始组织我们的小家庭。”(巴金:《怀念萧珊》,《巴金全集》第16卷第26页)这样简单的生活里,却不乏温馨的细节,尤其是多少年后的回忆,战火中宁静的一刻更值得让人珍惜、留恋:

婚后,巴金每天都在文化生活出版社的一张写字台上写小说《憩园》。当巴金写作时,萧珊或看书,或看报,或者做别的事情,从不打扰巴金。晚饭后,他们才出去散散步,看看电影。有时,巴金也在夜晚写《憩园》。遇到这种时候,萧珊总是坐在一旁,安静地做自己的事。(田一文:《忆萧珊》,《我忆巴金》第108-109页,四川文艺出版社1989年12月版)

他不停地写,有时写到深夜,有时在吃完晚饭以后跟萧珊出去散散步,或者上电影院去看一场电影(他够得上是个影迷),或者上咖啡店去喝一杯咖啡。我有时也跟他们一起出去。散步的时候他习惯把双手插在西装裤袋里,萧珊习惯挽着他走。他喜欢热情地谈论一些事情……(田一文:《忆巴金写〈憩园〉》,《我忆巴金》第20页)

五、民族基本力量的探寻

田一文也曾回忆,1941年夏天,巴金在重庆沙坪坝互生书店写作的细节:“巴金和我都住在书店楼上的一间宽敞的房间里。在这里,巴金开始了《火》第二部的写作。”“互生书店的那间宽敞楼房,只有一张白木方桌,几个白木方凳,几张木架板床,巴金写作和休息,就在这么一个简陋天地里。”巴金就坐在临窗的方桌前写作,“巴金没有一般作家的习惯,不抽烟,也不喝茶。摆在他面前的是一杯开水,一叠稿纸。”“每天晚上,他写作总是写到夜深人静、更锣响过两遍以后才睡。只在晚饭以后,约我一起出去散散步。早上,巴金起得很早。习惯在书店对角的一家甜食店吃早点。他只吃一小碗‘醪糟荷包蛋’或‘杂酱面’。他是成都人,喜欢四川小吃。中饭和晚饭,他跟店里几个人一起进餐。”然而,这并非世外桃源,不过是战时的一张书桌而已,而且条件依旧很艰苦:“正值初夏,重庆沙坪坝已热得可怕。更可怕的是臭虫和耗子,它们肆无忌惮,一到夜晚,它们就会猖獗活动,任意骚扰。耗子在房里乱窜、乱啃,臭虫使人睡不安稳。而且,暑气逼人,入夜也不解凉。要跟白天比较,夜晚更加闷热。没有一丝风,没有一架电扇,巴金就在这火一般的房间里写《火》第二部。” (田一文:《忆巴金写〈火〉第二部》,《我忆巴金》第8—10页)

《还魂草》书影

沙坪坝的这段生活,巴金后来曾写进他的小说《还魂草》,而从《还魂草》开始,巴金的创作已经在酝酿着转变。巴金后来解释:“我在四十年代中出版了几本小说,有长篇、中篇和短篇小说集,短篇集子的标题就叫《小人小事》。我在长篇小说《憩园》里借一位财主的口说:‘就是气魄太小!你为什么尽写些小人小事呢? ’我其实是欣赏这些小人小事的。这一类看不见英雄的小人小事作品大概就是从《还魂草》开始,到《寒夜》才结束,那是一九四六年年底的事了。”由“英雄史诗”到“小人小事”,巴金的这个转变与他抗战实际的生活经历和对这片土地的重新认识有关,正如他所说:“我始终认为正是这样的普通人构成我们中华民族的基本力量。任何困难都压不倒中华民族,任何灾难都搞不垮中华民族,主要的力量在于我们的人民,并不在于少数戴大红花的人。四十年代开始我就在探索我们民族力量的源泉,我写了一系列的‘小人小事’,我也有了一点理解。”(《关于〈还魂草〉》,《巴金全集》第20卷第658、659页)在他抗战后期的创作里,更关注普通人的现实与理想,对“生命的开花”的渴求、对理想的寻找,不再是在血与火中谋求实现了,而是在平凡的人生中、日常生活里怎样让它发出光辉。在黑暗的“第四病室”生造出了一位好心的充满朝气的女医生,“希望变得善良些、纯洁些、对人有用些”。“她并不是‘高、大、全'的英雄人物”,她不过是一位年轻的医生(巴金:《关于〈第四病室〉》,《巴金全集》20卷595 页)。在自己的岗位上散发着光和热,给周围的人送来幸福和温暖,《憩园》中那个写“小人小事”,而且自己不断怀疑写作价值的作家,却没有想到在女读者万昭华那里获得了意外的鼓励。万昭华说:“你们就像是在寒天送炭、在痛苦中送安慰的人。”在残酷的战争和严峻的现实面前,作家对生活和人生有了更深入的思考,而这些信念在动荡的岁月里,又支持着作家坚定而平静的写作。

《第四病室》书影

抗战时期,是巴金创作的成熟期,香港文学史家司马长风在其《中国新文学史》中高度评价巴金这一时期的创作,他说:“在老作家中,写作成就最令人鼓舞的,是最初蔑视文学的巴金。唯有他,在颠沛流离的战时生活中,一直不曾停笔,在小说成绩黯淡的抗战前半期,他完成了《秋》和《火》(三册)两部巨著,短篇小说集有《还魂草》,还翻译了屠格涅夫的《父与子》、《处女地》。一九四四年五月他与萧珊女士结了婚。婚后,写出了划阶段的三部小说:《憩园》、《第四病室》和《寒夜》。从这三部作品看出来,他的小说技巧,已臻炉火纯青,对文艺有了庄严和虔诚,同时政治尾巴也乜得干干净净,成为一点不含糊的独立作家了。从文学史来看,没有比这更令人兴奋了。”(《中国新文学史》下册第72页,昭明出版社1978年12月版)他甚至这样盛赞巴金的《憩园》:“论谨严可与鲁迅争衡,论优美则可与沈从文竞耀,论生动不让老舍,论缱绻不下郁达夫,但是论艺术的节制和纯粹,情节与角色,趣旨和技巧的均衡和谐,以及整个作品的晶莹浑圆,从各个角度看都恰到好处,则远超过诸人,可以说,卓然独立,出类拔萃。”(同前,第75页)

《憩园》书影

环境虽然恶劣,但那年月,巴金似乎有使不完的劲儿,他叙述在昆明写作《龙·虎·狗》时说:“在这落雨的日子里我每天早晨坐在窗前,把头埋在一张小书桌上,奋笔写满两三张稿纸,一连写完十九篇。……我有的是激情、有的是爱憎。对每个题目,我都有话要说,写起来并不费力。我不是在出题目做文章,我想,我是掏出心跟读者见面。好像我扭开了龙头,水管里畅快地流出水来。”(巴金:《关于〈龙·虎·狗〉》,《巴金全集》第20卷第632-633页)青春岁月里,遭逢这样一场残酷的战争,不能说是一件幸事。然而,苦难,常常也是一个大熔炉,冶炼人的意志,提升人的境界。青春,不论什么年代里的青春,都是一股充满着热情和创造力的扑不灭的火焰,于是,在追溯那个年代的文学史时,在那段如歌的岁月里,我们看到了久久难忘的一幅巴金写作图,它也是一代作家奔走抗战奋笔疾书的剪影:

一九三七年全面抗日战争爆发后,我离开上海去南方,以后又回到上海,又去西南。我的生活方式改变了,我的笔从来不曾停止。我的《激流三部曲》就是这样写完的。我在一个城市给自己刚造好一个简单的“窝”,就被迫空手离开这个城市,随身带一些稿纸。在那些日子,我不得不到处奔波,也不得不改变写作方式。在一些地方买一瓶墨水也不容易,我写《憩园》时在皮包里放一锭墨,一枝小字笔和一大叠信笺,到了一个地方借一个小碟子,倒点水把墨在碟子上磨几下,便坐下写起来。这使我想起了俄罗斯作家《死魂灵》的作者果戈理在小旅店里写作的情景,我也是走一段路写一段文章,从贵阳旅馆里写起一直到重庆写完,出版。有一夜在重庆北碚小旅馆里写到《憩园》的末尾,电灯不亮,我找到一小节蜡烛点起来,可是文思未尽,烛油却流光了,我多么希望能再有一节蜡烛让我继续写下去。……(巴金:《文学生活五十年》,《巴金全集》第20卷第564-565页)