我与《胡杨泪》

孟晓云

作者1999年与先生丛林中在挪威奥斯陆雕塑公园

我不能接受当今网上和微信中展示的胡杨,金黄色的、茂密的、强壮的,一片一片的,像海浪一样,总感觉它是虚构的,不真实。在我脑海中浮现的永远是30多年前,在新疆看到的衰老的、连枯叶都没有的,倔强而挺拔的胡杨,那是一道别样的风景。

我是在一本《新疆风情录》里读到那有关会“流泪”的胡杨树的传说的。相传胡杨的历史古老,在新疆库车千佛洞和甘肃敦煌铁匠沟的第三纪层中,都曾发现过它的化石,距今约有6500万年。它耐干旱,耐盐碱,抗风沙,生活环境越干旱,体内贮存水分越多。如果有什么东西划破了树皮,体内的水分便会从伤口处渗出,看上去像伤心地流泪。千百年来,自生自灭的胡杨,总是默默地为人们提供各种财富,质地坚硬,是优良的建筑材料,嫩枝树叶是牛羊的饲料,就是流出的泪,用途也很广,可以食用,也可以制肥皂。古老的胡杨呵,让人想起了中国无数的优秀知识分子。

有人说,没有到过南疆的喀什、和田,就等于没有去过新疆。我想说,没有来到塔里木河畔,没有在塔克拉玛干沙漠边缘找到胡杨,没有看见胡杨的眼泪,你会落得终生遗憾。

我在新疆戈壁见到了胡杨树,结识了钱宗仁,读懂了“胡杨泪”。

《胡杨泪》记录“一个时代的无奈”

关于《胡杨泪》的书

哦,那一段灼人的记忆!

说起来,我写报告文学的线索,除了少数是在报刊上寻觅以外,大部分是在采访过程中碰上的,人们在讲故事时,我无意中发现了宝藏。1983年深秋,在新疆,在乌鲁木齐,新华社新疆分社的一位记者对我叙说了钱宗仁的遭遇,一下子就抓住了我,还有比他更不幸的么,二十年的坎坷,前十年因出身不好三次升大学,失去良机;后十年生活动荡,考研究生虽成绩优异,却因年龄超过两岁而榜上无名。出身不好的人很多,考不取大学和研究生的也大有人在,但集所有不幸大成于一身的人,为数不多。

钱宗仁无奈远走他乡,当过林场小工、保管员、木匠、筑路工、逃亡者;又因试图“翻案”(要求改变成分)而被遣送原籍。但他却始终没有熄灭心中希望的火种,在各种最严酷的境况下,他仍然奋斗不息,用业余时间学完8门大学课程,写了40多本笔记,做了20册练习题,并且还研究发明了“汉字笔顺号码排字法”。他一直抱着“寻觅英雄用武地”的希望,坚信“好花无处不芬芳”,这是他自励的诗。可惜,这一切,都因为“成分”和“两岁”的问题而化为乌有。

钱宗仁的人生路上,遇到两股力量:一股是极左的、僵化的、守旧的、冷淡的人和体制,他(它)们千方百计地阻挠他,陷害他,或者推脱踢挡,置之不理;一股则是热情的向他伸出援手,帮助他,鼓励他,推荐他,为他呼号奔走,甚至为他的遭遇而愤愤不平。这两股力量,交错编织着他的人生,而后者因了时代的关系,终于未能占上风,造成了钱宗仁的悲剧,成为一个时代的无奈。

我长途跋涉,历尽坎坷,奔向阿拉尔,见到了钱宗仁。任何一个陌生人,握住这位塔里木农垦大学教师钱宗仁那粗糙的手,看到他黝黑多皱的脸,绝不会相信他只有39岁,也不会想到他是一个知识分子。

整整四个下午、四个夜晚,钱宗仁在近乎废弃的水管所招待所,向我讲述了二十年坎坷自学的经历。他并非一个成功者,甚至可以说是一个失败者。他的一句句话,仿佛是胡杨树上流出的一滴滴泪珠。

听着他四天四夜的叙述,我深为某些机构衙门作风及对人才难以容忍的冷漠感到义愤,同时为钱宗仁这样的人才被埋没而痛惜。如果说钱宗仁三次考大学失去良机是因为“左”的路线的干扰,那么,后来他考研究生、转干、调工作的经历又说明了什么呢?伯乐到处都有,可惜的是他们不掌人事大权,而掌“生杀”大权的人却冷漠无情,敷衍塞责,我们人事制度的弊端暴露无遗,这些部门常把一些微不足道的外在因素看得那么郑重,神圣不可侵犯,而忽视有才华的人本身。多少人才因僵死的人事制度被摧残、被压抑、被搁置、被埋没,这种束缚人的制度难道不应改革吗?

“生活本身比文学更悲壮”。这是我采访手记中的一句话。

我要写钱宗仁,欲望是那样样强烈。他的事迹和命运纠缠着我,追赶着我,让我得不到片刻的安宁。回京后,便一鼓作气,完成了《胡杨泪》。是的,写作是一种极辛酸的本领。这辛酸应包括生活沉重本身。美也往往酝藏在其中,幸福和欢乐也酝酿在其中。

了解一个人的经历也不一定了解了一个人。我不敢说在这四天的接触中就了解了钱宗仁,但通过他的命运我却看到了一个世界,看到了社会的一个侧面,看到了人生。

我想说,人生,这就是人生。这里有辛酸,有劳苦,也有人的创造和热力,有污浊,更多的却是人的光彩。这里,有痛苦,更多的是克制、忍耐、自我牺牲中所获得的创造的欢乐。

1984年4月,《文汇月刊》发表了我的报告文学《胡杨泪》,从此,钱宗仁的命运便伴随着我。1985年,他在李锐的帮助下到人民日报做报社的实习记者,正好与我同一个部门—人民日报记者部,同年深秋,我和同事们在一片哀乐声中送走了他。

钱宗仁生命的最后一程是在人民日报度过的。从在北京工业学院数学系进修转到人民日报当记者,钱宗仁内心里有一种急于报效祖国、报效社会的冲动。他在给李锐同志的信中,展露出这一心愿:当时,美国有两所大学愿意资助他去进修,他本可以走治学成家的道路。但他觉得,他原先自修的学科是纯理论的、没有应用前景的数学分支,而且他已经错过了研究数学的最佳年龄。他急于“金戈临战,阵上答知恩”,做一些于国于民更为急迫的事情。李锐充分理解他的心情,帮助他转到人民日报当了实习记者。于是,我们俩――作者和他作品的主人公,传奇般地在同一个单位同一个部

门——人民日报记者部成为同事了!

忙碌的记者生涯,经常是匆匆地相逢,又匆匆地分手。1985年的秋天,我突然发现钱宗仁常用手捂着腹部。他告诉我胃感到不适,我劝他去看病,他却迟迟不去。说没什么大不了的,不要告诉别人。

我想,他可能怕自己真的有病而使留在人民日报工作的梦想破灭。他临来人民日报之前,曾致信原人民日报总编辑李庄表示过决心:“我是下了决心,不图安闲与顺利,立下准备吃苦的志愿来这里走这条荆棘丛生的道路的,这决定我必须永远不畏困难,为人民的事业勇往直前,奋斗终生。”

但是,他终于支撑不住了。报社医生的脸色告诉我们,一切都为时已晚。他到协和医院做病理诊断,十天以后看结果,然而他连十天都熬不住了。他喘息着上楼,脸色灰白。我送他回宿舍,每下几步台阶,他都要坐下来大喘。他每天夜里都痛得大声喊叫。他已有几天吃不下东西了。我心里真有说不出的凄凉。

钱宗仁马上被记者部的同仁送进医院。我拿起电话,将这一不幸的消息告诉了李锐同志的夫人;我发电报给他远在新疆的妻;我不断到医院去探望;我送他走完生命最后的里程。

秋风起兮,我踏着片片的落叶,赶到病房。钱宗仁被裹在白色的被子里,面容枯槁,高大的身躯竟缩小了许多。床头柜上放着一把黄色的香蕉,那是他最爱吃的,平日舍不得吃,现在却是一根都咽不下去了。

我默默地注视着他,不知该讲些什么来安慰他。心里在默想,这或许就是我们的诀别,一幕人生的话剧就要收场了,胡杨泪真的要流尽了。

他的声音微弱,却充满了自信。他总是那么自信。他有过多的抱负,考研究生,到大学当教师,到北京进修数学,到党报当记者;他的兴趣那么广泛,他涉猎数学、社会学,又开始研究新闻学,人才学,想写论文,出书……此刻,他在对我说:我还有三个月或半年的时间,我希望你能帮助我写点东西。

我不忍告诉他,一切都来不及了。他是肝癌晚期,癌细胞已全面扩散,生命对于他每一分每一秒都十分可贵。据医生分析,他的肝部至少有五年以上的病史。其实,钱宗仁自己也并非没有知觉,他胃痛七、八年了,并没有介意。他的全部精力都消耗在成才之路的艰难跋涉之中了。

1985年10月1日,一个举国欢庆的日子。正是在这天的凌晨,年仅43岁的钱宗仁停止了呼吸,告别了他备受折磨而又充满希望、让他难以割舍的人生。

《胡杨泪》“最怕衰年哭壮年”

我为胡杨流泪而哭泣。

我为胡杨泪尽而哭泣。

我写的报告文学《胡杨泪》1984年在“文汇月刊”发表后,得到了老一辈布尔什维克的认可,当时的中组部常务副部长李锐,在人民日报撰文《请读<胡杨泪>》,在全国引起轰动效应,为此,该作品斩获全国第三届优秀报告文学大奖,后获首届徐迟报告文学奖,再获建国60周年报告文学奖。报告文学《胡杨泪》的发表,令我认识了不少出色的人,有缘结识了很多朋友,有的甚至影响了我一生。

1988年春作者(右二)与报告文学作家罗达成、陈冠柏、麦天枢、江迅合影

钱宗仁的伯乐不少,我想为两个人留下笔墨,他们让我终生难忘。

我要说的第一位是时任中共中央组织部副部长的李锐。1984年第4期的上海《文汇月刊》首发《胡杨泪》,因为文中抨击了人事部门及人事制度存在的某些弊端,在社会各界引发了巨大的反响,给我和钱宗仁的来信雪片般地飞来。当年9月4日的人民日报发表了李锐的文章:《请读〈胡杨泪〉》,令我惊讶,令我震惊。

李锐的文章有一个副标题,叫做“有关落实知识分子政策和组织人事制度改革问题”,全文四段。第一段“李荒同志来信”,说明是李荒推荐请他看一看《胡杨泪》的。李荒原任辽宁省委书记,三年前退居二线。他在信中说:“从文中可以看出:‘左’的思想如何埋没和摧毁人才,我们现行的人事制度的某些方面又如何压制人才”。“建议你设法将《胡杨泪》这篇文章让全党县以上干部,都认真看看,并仔细想想自己的工作。这样做,不仅有利于人事制度改革,可能还会促进组织工作的新发展。”第二段“《胡杨泪》其人其事”。李锐用较长的篇幅,按时间顺序重新为钱宗仁编写了一份20年间坎坷的简历,着重突出了钱宗仁的才华、奋斗不息的精神和种种不公的遭遇。既涵盖了《胡杨泪》的精华,又使人一目了然。第三段“读后感想”。主要有四点:第一,钱宗仁的厄运已经终结了,那种随意定人“成分”,随意把人列为专政对象,随意剥夺他人公民权利的现象,相信今后可不再出现。但是,要消除埋没人才、摧残人才、压制人才的现象,要做到人尽其才,才尽其用,要按照中央的精神,全面地、彻底地落实知识分子政策,还有许多工作要做,还要走一段相当的路程。第二,指出知识和人才在当今的重要性,呼吁“人才就是资源”,“人才的开发和充分运用,将决定我们经济发展和国家强大的速度和程度。”提出“我们当今迫切之事,就是上上下下应该切实树立一种观念,培养一种感情,形成一种习惯,就是要懂才,要求才若渴,爱才如命。”第三,请各级组织部门、人事部门的同志一读《胡杨泪》,普遍检查一下,你那里有没有《胡杨泪》之类的事,知识分子政策落到实处没有?要从思想认识上解决种种“左”的遗留问题。第四,对于那些不合理的、不适应今天经济发展形势的人事制度,必须坚决予以改革。有了好的制度,还必须“执行者事事出以公心,还要有满腔热情。”第四段是简短的“附记”。

这之后,人民日报转载了,全国各省报转载了,有的地区作为文件印发给县团级干部,有的城市印了单行本,一时间我和钱宗仁都成了风云人物,《胡杨泪》能得到读者承认和在全国流传,是与李荒、李锐等老前辈的推荐密不可分。

因为《胡杨泪》,我和李锐同志见过两次面,我们的话题自然离不开钱宗仁的命运。前辈李锐思想敏锐,平易近人,细致入微。他从我的采访一直问到钱宗仁的方方面面;钱宗仁病倒后,我第一时间给李锐的夫人拨通了电话,告知钱宗仁不幸患肝癌住进了医院的消息。李锐去医院探视。后来,他对料理后事,安排遗孀的调动及工作,乃至为钱宗仁出纪念专集,种种细事,一一过问。一个身居要职的领导人,始终关心着一个普通小人物的命运,这不能不让人深深地感慨。

第二次见面,是在1985深秋的北京东郊火葬场,我们共同吊唁钱宗仁的亡灵。李锐对我说:“我已经给湖南人民出版社写过信,要紧的是出本集子,将钱宗仁生前写的诗文书信整理出来,留给后人。让大家记住有过这么一个人曾奋斗过,他的奋斗能公诸于世,党的政策在他身上得到落实。”很快,《胡杨泪尽》的集子由湖南人民出版社出版了。

钱宗仁病逝后,1985年10月10日人民日报又发表了李锐同志的诗:《哭钱宗仁》:“九月下旬,忽闻钱宗仁同志住院,诊断为晚期肝癌扩散。29日到医院看望,已入急救室,见我时神志清楚,犹言:“我病如用中药或仍可治。”隔夜得电话:人已昏迷。10月1日凌晨得知,晨两点逝世,时年43岁。钱宗仁今春来京进修,几度相商,决心弃数学专业,改行到人民日报边学习边工作。10月3日,收到《群言》第六期,上刊钱文:《愿伯乐常有,千里马常有》,文中《水调歌头》词早示我。读毕潸然,成诗二章,难表哀思。

劳骨伤筋尤苦志,飞沙走石立胡杨。

铮铮铁打自成器,疾疾风摧弓挽强。

热血男儿多智勇,痴心逆子尽忠良。

既然造化有深意,忍夺斯人咒上苍。

灯火家家望月圆,高楼此夜不成眠。

方兴国运山花烈,未展君才蜡泪干。

决意改行从笔政,何期开卷读遗篇。

伤心事问几时了?最怕衰年哭壮年!

一颗曾经发出过耀眼光焰的流星就这样陨落了!

我从李锐同志的文章中,得知是李荒同志建议李锐同志读《胡杨泪》的。我给李荒写了一封信。很快,我收到了前辈李荒的回信:

晓云同志:

寄来热情洋溢的信,十分高兴。

祝贺你写了一篇好文章,经李锐同志如椽大笔的推荐,已经成为在全国发生一定影响的文章。

我是一个退役的新闻工作者,曾经和你是同行。现在人老了,已经离休。不过,人老了之后,易于唠叨,好发议论。在这点上,我常受家中亲人的批评,却总改不了。现在,因为受了你写的《胡杨泪》的感动,兴起激情,又要发点议论,请你品评是否对头。

我认为大作《胡杨泪》的好处:1、反映了钱宗仁奋勇前进,顽强不屈,或叫“百折不挠”的精神;2、反映了宣惠良同志那种对党负责,认真贯彻党的干部人事政策的精神;3、用事实批评了我们人事制度和某些管人事的工作人员的不重视人才的坏现象(弊端)。这篇文章之所以好,就好在有对比,不但指出我们工作中令人气愤的弊端,而且也指出了占我们党和国家主导地位(主流)的正气。如果没有正气一面,就是一篇消极揭露,其价值不大或者没有价值的文章。新闻报道的根本原则,应该是鼓舞人们前进,增加人们信心和勇气,即便是揭露和批评缺点错误,也要使人们不对现实失望,而能使人充满胜利的信心。不管什么文章,如果读了之后,使人们对我们国家和社会制度感到泄气,那就是一篇失败的文章。这就是写批评文章的难点所在。

议论发完了,属于班门弄斧,贻笑大方。

你能到沈阳采访时,可随时找我。我退居家中,极少外出。

祝你不断写出好文章来。

敬礼!

1986年春天有机会到沈阳采访,我终于见到了前辈李荒。与我想象中的一样――高大、慈祥,宽厚,一身正气,既有老布尔什维克对理想特有的忠诚和坚定,又是那么平易和质朴。我说要去拜访他,他却说,你路不熟,还是我去看你。他步行来到我下榻的市委招待所,我们促膝交谈,那一幕永远铭刻在我的记忆中。

《胡杨泪》是跨界油画的底色

1987年4月在中南海采访习仲勋

作者80年代采访马海德并与其合影

如今,30多年过去,昔日的辉煌早已渐行渐远,提起孟晓云这个名字,没有更多的人记得我获得过不少新闻大奖,不知道我著书立说十多部,更不知晓我跨界绘画,出版了油画集,已举办了个人油画画展,却牢牢记住了我是报告文学《胡杨泪》的作者。

这世上有多少传奇,有多少悲情,就有多少幸运。李锐在1984年9月4日人民日报发表的《请读<胡杨泪>》让我一夜成名,之后的遭遇时而令我感动,时而让我不知所措。

那年深秋,我去深圳采访渔村,把脚崴了,脚肿得老高。到广州,人民日报老记者林里送我到医院看病,一位中年女医生开始比较淡漠,当听说我是《胡杨泪》的作者时,立即眼中放光,马上找了一部轮椅推着我拍片子。年轻的我还是第一次坐轮椅,心中不由地生出一种莫名的感动。我暗想,这位女医生大约出身不好,是《胡杨泪》故事的某一点触动了她吧。

离开广州去福州采访,当时在任的福建省省长专程到我住的酒店看望,让我有点受宠若惊。当时刚上任的福州市委书记袁启彤,如约接受了我的采访,当然,也与我是《胡杨泪》的作者分不开。我后来为他写了一部报告文学《一个市委书记的独白》,在人民日报全文发表。

大约1990年吧,再去福州,新上任的36岁的市委书记欣然接受了我的采访,与其说是被访,不如说他更愿结交我这个朋友,他向我敞开胸怀,无话不说,让我记住了他的坦诚和亲和。20多年后,我赴浙江采访,他已出任浙江省委书记。我陪他到绍兴、台州、衢州等地考察民营企业,他逢人便介绍,这是《胡杨泪》的作者孟晓云,在座的人都发出会心的微笑。

这一切让我产生了一种感觉,《胡杨泪》仿佛成了一个光环,抑或是一个符号。几十年过去了,连我自己都快淡忘了,可是,它依然活在人们的记忆中。

为什么这么多年人们都难以忘怀《胡杨泪》的主人公钱宗仁?因为这个小人物的命运折射了我们这个时代,他的存在和消失都是大时代一段灼人的记忆;他的遭际、他的精神、他的风骨及悲剧命运,所揭示出的社会意义,扣动了读者的心弦,有着长久的魅力。

我耳旁不时地响起《胡杨泪尽》一书序言中的话。那是前辈李锐与我们共同策划出版的一部书,并为此书做了序。

“钱宗仁有点像一颗掠过天际的陨星,当人们刚刚看到它夺目的光焰,就戛然消失了。”“钱宗仁虽然离开了他如此眷恋的十亿神州,然而胡杨泪的泪水仍会常滴在人们的心头。”

从工作岗位上退下来,我开始专攻架上油画,而且选择了画人物,起点有些高,分明是一种对自我的挑战,抑或是我30年的新闻生涯和报告文学生涯给我的暗示,我喜欢观察人,报道人,描述大时代小人物的命运。

生活中有些片段和形象是过目不忘的,这些片段触动心灵,激发创作灵感。我乐于选取这样的题材进行创作,将对生命的热爱和内在的激情投射在画布上。我开始关注汶川地震中的儿童、留守儿童,当然还有浸泡在幸福生活中的城市少年儿童,这源于我的“少年视角”,我在上世纪80年代写了大量的中学生题材的报告文学,其中《多思的年华》还曾获全国报告文学奖。

作者和她的巨型油画《汶川地震儿童档案》

画着画着,上海人民美术出版社为我出了第一本画册《孟晓云画集》,当时的兴奋之情不亚于20多年前我做记者时作品《大户心态篇》获得中国新闻奖一等奖;也不亚于80年代我因《胡杨泪》一举成名,荣获全国报告文学奖。

画着画着,就萌生了办个人画展的愿望。策展人是我20多年的朋友,她了解我横跨新闻、文学及绘画三界的历程。她说,你的独特之处就在于你是跨界。于是,各种获奖证书、数十本报告文学集、绘画见诸报端的专页、采访和绘画生活的图片,布满了6个展柜,与我的70多幅油画交相辉映。我忽然感觉,画展不仅仅是检阅我的绘画,还是对自己人生的总结。让我开始重新审视自己,反省自身。

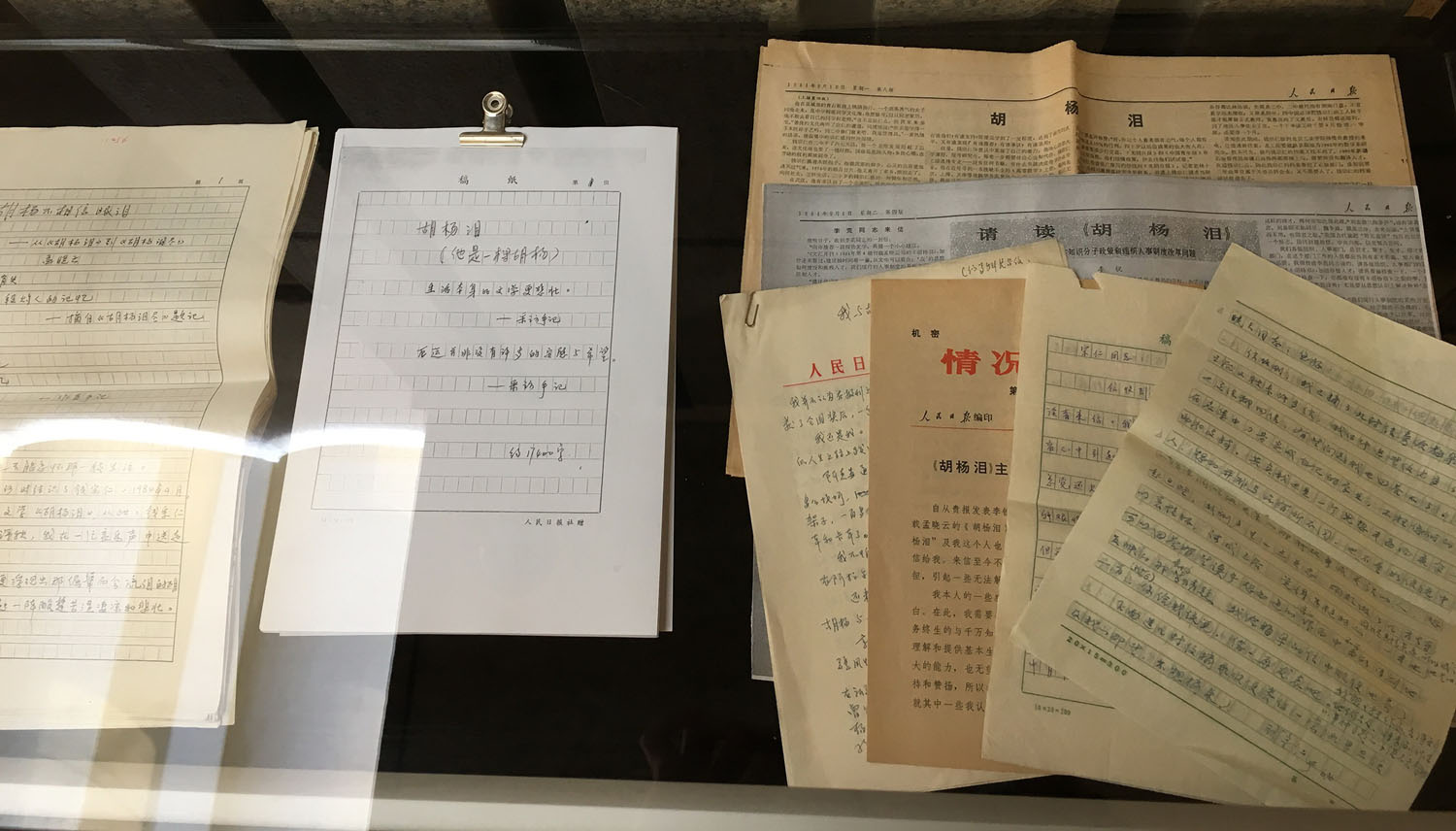

有一个展柜是专门介绍我生命中重要的著作《胡杨泪》的。我找出了30年前发表的《胡杨泪》原稿,大约近百页的稿纸,纸很薄,也有些脆。主办方不接受原稿,因为太珍贵,他们负不起丢失的责任,只好拿去了复印件。这个专柜还摆放了发表在人民日报《胡杨泪》的原报,李锐的《请读<胡杨泪>》的复印件,李荒给我复信的原件,我与钱宗仁通信的原件及报告文学集《胡杨泪》,一切的一切都是那么珍贵,它们已成为史料了。

作者画展中的《胡杨泪》专柜

钱宗仁的后人,侄子钱堤一行闻讯从上海赶来观展,在钱宗仁史料的展柜前逗留了许久,一一拍照,因为他们为了纪念钱宗仁逝世30周年,在筹办湖南湘乡举办的钱宗仁诗词书法邀请展,还在筹备出版一本书《胡杨不相信眼泪》。这个书名,用了我在2002年写的一篇纪念文章的标题。

中国作家协会主席、我的老朋友铁凝也闻讯赶来北京新闻大厦观展,更准确地说是她是在赴约。

我与铁凝相识在30年前,那年——1985年的4月,我们不约而同赴南京领奖,我因报告文学《胡杨泪》获奖,她是中篇小说《没有纽扣的红衬衫》及短篇小说《六月的话题》双奖获得者。4月的南京,春天的话题,给我留下了温存的记忆。28岁的铁凝披肩长发,鹅黄色发卡,红色风衣,淡绿西装,让人感受到那时一种春天的气息。天真和成熟融于她一身。

后来我才知晓她酷爱绘画,她曾经给我寄过一本专著《遥远的完美》,她挑选中外绘画作品百余幅,以一种“业余消遣者的随便和从容”,带领读者在世界绘画和雕塑的艺术园林中浏览观光,用铁凝的话说就是“在绘画和画家中间走来走去,心里充满感激”。虽然作者自称这是一本“绘画的局外人谈绘画的书”,但从作者出入中外古今的旁征博论中可知,她对中外绘画史及各种绘画流派和风格都已烂熟于心。

在得知我专攻架上油画后,铁凝对我说,你办画展时,我会作为一个普通观众去欣赏的。如今她信守了诺言。没有想到的是,30年后我们又在这种场合相会,这是不是一种缘分,抑或是一种传奇?

在北京新闻大厦艺术馆,我和铁凝在一幅幅画前往返;在一个个橱窗前逗留,共同交流着绘画与文学的感悟。她在油画《大草帽》前停下,夸赞画的好,“因为放松所以自如。有时候,越费力,越较劲,越适得其反,这和写文章一样。”绘画与写作的心态很重要,我非常认同铁凝的感受。《大草帽》的模特是我的小孙女,画她我没有什么压力,却有种信手拈来的感觉。

油画《大草帽》

之后,我们俩又在一个展柜前驻足。那里放着一张我和铁凝30年前在南京领奖合影的老照片。为了友谊,我们在画展策展方为老照片制作的幻灯前合影,令我慨叹的是,当年的感觉再也找不回来了。

1985年4月作者和铁凝在南京领奖时合影

2015年10月中国作家协会主席铁凝在观赏作者画展时与其合影

是的, 绘画与文学有着密不可分的交集。文学与绘画定然有解不开的情缘,这是两种艺术的对话和相融。

记得,举办我个人油画展开幕式时,著名作家张抗抗有如下的发言:“看到晓云的画册,我很震动,她画册里人物的眼神一下子就打动了我,当她写作的手握上了画笔,她画作的颜料里就掺上了文学的汁液,所以她的绘画有着很浓烈的感情。我注意到她画作中儿童的眼神,即使悲哀但不绝望,即使孤独却充满勇敢,这些都是一种生命的力量。晓云的绘画里饱含着她对生活对绘画对象强烈的爱。这种表达传递着她的情感和对生命的认识,对苦难的抵抗,对未来的希望,从文学作品到绘画作品一以贯之。晓云重新开始,她梦的颜色是斑斓的,经过人生的种种际遇的磨炼,在绘画的世界

实现另一个梦的达成”。

作者在户外写生

不管怎样,拿起画笔和我多年前拿起写作的笔一样,有一种神圣而纯净的激情,更饱含着对生命和生活的热爱。

我牢记着我提起笔来时那种神圣而纯净的激情。

2016年3月于北京

巨幅油画《红军幼儿园的孩子们》

油画《弟弟睡了》——留守儿童系列

油画《白血病女孩的芭蕾》

油画《期盼的窗台》——留守儿童系列

油画《春晚的小彩旗》

油画《漂亮的裙子》

油画《快乐的游乐场》

油画青春期的自拍 之一

油画《桶娃》——留守儿童系列

油画《自己亦是风景》